FUSSBALLSTADIEN

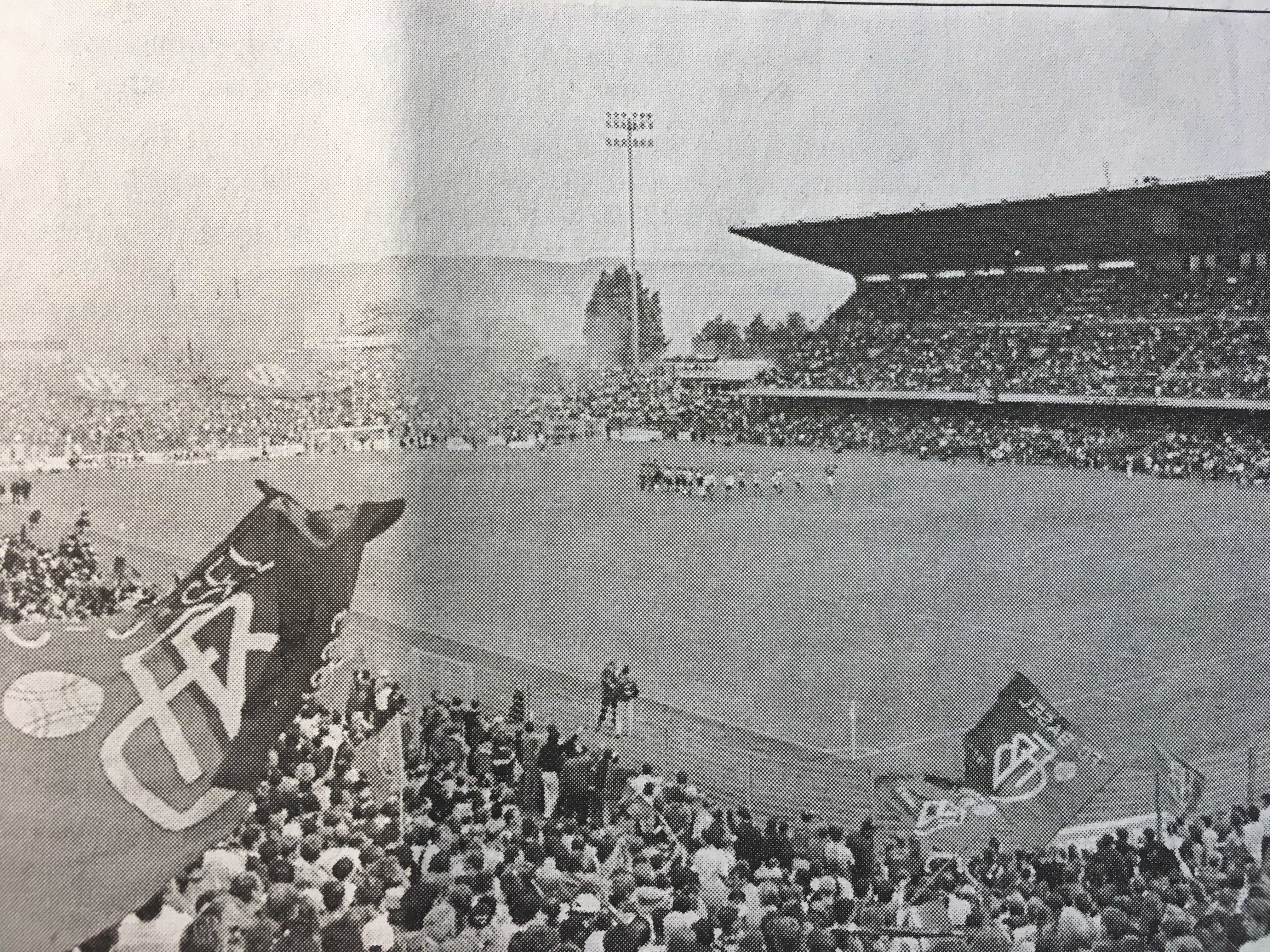

Stadion St. Jakob (Joggeli) 25.4.1954 bis 12.12.1998 Gesamtkapazität 60'000 (Tribüne 8'184 Plätze) - Spielfeld 105 x 68,5 m

Das 1937 in Angriff genommene, ganz auf baselstädtischem Boden liegende Kampfstadion auf dem Geländeviereck zwischen der Gellertstrasse, der St. Jakobs-Strasse, der Birsstrasse und dem Bahndamm der SBB wurde nach Abbruch der Arbeiten während des Krieges für die Weltmeisterschaft 1954 fertiggestellt und war primär für internationale Spiele konzipiert. Während geraumer Zeit gab es dort mit dem in die Höhe ragenden und im späteren Endausbau den Westeingang markierenden Marathontor versehen ein von aufgeschütteten, noch nicht ausgebauten Zuschauerrampen umgebenes, planiertes Feld, auf dem beim Bau des Kleinhüninger Hafenbeckens II geschürfter Kies deponiert worden war. Dieses Stadion am Bahndamm diente anfänglich vor allem der Jugend der umliegenden Quartiere als Treffpunkt, bis es ab September 1948 soweit hergerichtet war, dass in den unteren Ligen auch offizielle Spiele ausgetragen werden konnten.

Das Stimmvolk lehnte am 23.11.1952 einen Kredit in der Höhe von 3,5 Millionen Franken für seine Weiterführung an der Urne knapp ab. Auf eigene Rechnung musste nun ein stark reduziertes Projekt erstellt werden, wofür als treibende Kraft der damalige Präsident der Sport Toto-Gesellschaft, Ernst B. Thommen, mit Freunden die Genossenschaft Fussballstadion St.Jakob gründete. Im Frühjahr 1953 fuhren die Baumaschinen wieder auf. 1954 stand das 'Joggeli' als Austragungsort der WM-Spiele in Basel bereit.

Der FC Concordia, der Anteilsscheine zeichnete, sicherte sich das Recht eines ersten Platzclubs. Er konnte für lange Jahre einen nicht unwesentlichen Teil seiner Einnahmen aus dem Unterhalt des Wirtschaftsbetriebes finanzieren. Präsident der Stadiongenossenschft war als ein Mitglied des Vereins von den sechziger Jahren an bis zum Baustart des St. Jakob-Parks 1998 der langjährige Basler Volkswirtschaftsdirektor Edmund Wyss.

Offizielle Einweihung der Beleuchtungsanlage am 11. September 1957 im Rahmen der Festlichkeiten '2000 Jahre Basel' mit dem Spiel Basler Stadtelf - AS Roma („erstmals erstrahlten in voller Stärke die Flutlichter und versetzten das Stadion in eine wundersam meergrüne Märchenstätte“ - Tip 17.9.1957): Meisterschaftsspiele bei künstlicher Beleuchtung waren in der Nationalliga ab Oktober 1954 gestattet, wobei sich der Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung zuerst nur auf verschobene Partien bezog. „Auf der Südrampe wurden zwei hohe Scheinwerfermasten errichtet, von denen 30 Tiefstrahler ihr Flutlicht auf das Stadion werfen. Ebensoviele Scheinwerfer sind am Tribünendach montiert, so dass der gepflegte Rasen bei Nacht als hellgrüner Teppich zum Fussballspielen direkt einlädt. Auf der Südseite sind nun auch die Stehrampen voll ausgebaut“ (Basellandschaftliche Zeitung). Die Spielfeldbeleuchtung wurde 1965 auf 300 Lux („nun geht das Meisterschaftsspiel des FC Basel gegen die Grasshoppers unter viel besseren Lichtverhältnissen in Szene. Alle Lampen sind ausgewechselt worden und an Stelle des etwas dumpfen gelben Lichtes flutet nun viel stärkeres weisses Licht über das Spielfeld“ - NZ 20.9.1965), 1969 (Installation zusätzlicher 2000-Watt-Lampen) sowie 1973 an vier neuerstellten Masten mit Abnahme am 26. April für Farbfernsehaufnahmen (900 Lux) verstärkt.

Ausbau der Stehrampen am oberen Teil des Bahndamms mit 23 Betonstufen für rund 10'000 Besucher 1957. 1961 zwischen dem Ostflügel der Tribüne und der Garage Bau einer Wohnung für den vollamtlich engagierten Platzwart und Erstellen von vier separaten Kassenhäuschen, nachdem sich bei Grossveranstaltungen die mobilen Kassenhäuschen der MUBA und des Reiter-Clubs nicht bewährt hatten. 1965 wurden die Zuschauerrampen fertigbetoniert und die Ehrenlogen ausgestaltet. Die Stehrampen und der östliche Zugang wurden 1969 saniert. Am 3.12.1977 konnte im Ostflügel der Tribüne eine Donatoren-Lounge eröffnet werden.

Im Rekordjahr 1970 zählte die Stadiongenossenschaft 452'603 zahlende Zuschauer.

„Das gab es in Basel seit Bestehen des Joggeli noch nie - ein Länderspiel, bei dem die Securitas die obere Rampe am Bahndamm absperren musste. Die Absperrung der Fans vor dieser so traditionsreichen Zone, wer erinnert sich nicht der Rutschpartien und Steinwurfaktionen, als dort oben noch nicht alles ausbetoniert war“ (Schweiz - Polen 2:1, 6737 abgesetzte Tickets - BN 12.5.1976)

Aufgrund verschiedener Vorkommnisse musste der FC Basel das Stadion auf die Saison 1971/72 mit einem Gitter versehen lassen. Aus Sicherheitsgründen konnte es statt für 60'000 nur noch bis 55'000 Besucher ausgelastet werden.

Bereits 1979 mahnte der Präsident des FC Basel wegen der fehlenden Überdachung der Stehrampen, dem mangelnden Komfort der Sitzplätze und den veralteten sanitären Einrichtungen Verbesserungen an. Die geplante Überdachung scheiterte an den Schweizerischen Bundesbahnen, weil diese eine solche zuerst nur unter Verlust der oberen Stehplatzrampen zugestanden hatten und dann an der Finanzierung.

1996 wurde das Stadion in fünf Sektoren mit separaten Verpflegungsständen und Toilettenhäuschen unterteilt (Tribüne, Gästeblock zwischen Restaurant und Marathontor, Muttenzerkurve, untere Gegengerade und oberer Block beim Bahndamm), die jeweils eigene Eingänge erhielten. In der Muttenzerkurve wurden als Stahlrohr-Geländer sogenannte 'Wellenbrecher' installiert. Auch eine neue Beschallungsanlage wurde eingebaut.

Am 6. März 1996 wurde auf Anweisung des Polizei- und Militärdepartementes das von der Fifa und der Uefa verfügte Verbot von Signalfackeln für den FC Basel als ersten Schweizerischen Club beschlossen. Glasgefässe und Wurfgegenstände jeglicher Art waren von der Nationalliga bereits spätestens ab dem 1. Juli 1969 verboten worden:

„Mit einer Busse von 1000 Franken wird der FC Basel belegt, weil Zuschauer beim Meisterschaftsspiel Basel-Young Boys vom 17. Mai nach einem Abseitsentscheid des Schiedsrichters Flaschen aufs Spielfeld geworfen haben“ (1975 - bereits vier Jahre vorher war der Club wegen gleicher Vorfälle gebüsst worden)

„Zu einem einzigartigen, bis jetzt in der Geschichte der Nationalliga einmaligen Vorfall kam es bei diesem Treffen auf dem Stadion St. Jakob. Nach dem Ausgleichstor der Gastgeber, und nachdem der der linke Flügel der Einheimischen mit Wucht ins Tornetz gerannt war, brach zum allseitigen Erstaunen die Torlatte. Es war den Verantwortlichen in der nötigen Frist nicht möglich, die Reparatur vorzunehmen, so dass das Treffen nach 67 Minuten Spieldauer beim Stande von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen werden musste“ (FC Basel - FC Luzern - Tip, Schweizer Sportmagazin 11.9.1962)

FC Basel

1893-1967 Stadion Landhof, bzw. vor 1902 zwischenzeitlich Ausweichplätze Schützenmatte und Thiersteinerallee

(„nach allerlei Wechseln ist es gelungen, den früher innegehabten Platz Landhof wieder zu seinen Übungen zu gewinnen“ - National-Zeitung)

FC Concordia (ab Saison 1954/55)

erstes Vereinsjahr Margarethenwiese als Untermieter des FC Old Boys. Das zweite Terrain befand sich bis zu seiner Überbauung südwestlich der Ecke Delsbergerallee/ Dornacherstrasse („ein 'Spielfeld', schräg abfallend, steil ansteigend, von einem Aepfelbaum, von einem massigen Grenzstein mit verschiedentlicher Auswirkung in teilweisen Besitz genommen“ - Präsident E. Uhl anlässlich der 20. Jahresfeier)

September 1909 bis 1917 Terrain äussere Gundeldingerstrasse auf dem Gebiet des Dreispitz bei den Pulvertürmen zwischen Gundeldinger- und Reinacherstrasse, das zu Pflanzlandzwecken des Schweizerischen Konsumvereins abgegeben werden musste. Ab 20. Mai 1917 an der Kantonsgrenze entlang des Leimgrubenweges zwischen den Geleisen unweit des alten Terrains. Ab der Spielzeit 1918/19 - genau ab dem 18. September, „ausserhalb St. Jakob auf der rechten Seite der Birs und der Birsfelder Seite des Bahndamms“ an der Bahnlinie Muttenz-Basel als Terrain in der Hagenau (hierhin siedelte 1919 auch der Landhockey-Club Basel um).

18. Dezember 1921 (Eröffnungsspiel FC Concordia - SV Helvetik Serie B) bis 1940 an der Peripherie der Stadt an der Strasse nach Reinach Sportplatz Heiligholz (Gemeinde Münchenstein) durch den Kauf eines 10'300 Quadratmeter umfassenden Grundstücks bei der Gartenstadt (28. Juni 1920): Concordiastrasse unmittelbar bei der Tramstation. Die erste Mannschaft musste ihre Spiele nach dem Aufstieg 1923 auf dem Landhof oder dem Rankhof austragen, weil das Heiligolz nur für Meisterschaftsspiele bis Serie B abgenommen war und abgesehen davon trotz Tramverbindung zu sehr ausserhalb der Stadt lag.

Nach 1940 auf dem (Stadion) St. Jakob, Rankhof oder Landhof und häufig als Doppelveranstaltung mit anderen Basler 1. Liga-Clubs. Später tauschte Concordia sein Gastrecht im Joggeli mit dem FC Basel und spielte in den 70er Jahren ausschliesslich auf dem Landhof und danach auf den Sportanlagen Bachgraben. Mit dem Neubau des Leichtathletikstadions ging Concordia 1984 auf die Sportanlagen St. Jakob zurück, aber musste seine Heimspiele nach dem Aufsieg in die Nationalliga B, bzw. Challenge League nach Ablauf einer kurzen Ausnahmebewilligung von 2001 bis 2009 im Rankhof austragen (untere Mannschaften Sportanlagen St. Jakob).

Höchste Zuschauerzahlen:

16.5.1984 Europapokalfinal der Pokalsieger - Juventus Turin vs. FC Porto 58'861 Zahlende (ausverkauft - aufgrund verschiedener baulicher Massnahmen konnte man erstmals mehr als 58'000 Billette drucken lassen)

17.6.1983 Freundschaftsländerspiel - Schweiz vs. Brasilien über 57'000 Zahlende (gemeldet 60'000, ausverkauft: eine Stunde vor Spielbeginn ergingen erste Aufrufe des Platzspeakers an die schon 40'000 Anwesenden, näher zusammenzurücken)

16.5.1979 Europapokalfinal der Pokalsieger - FC Barcelona vs. Fortuna Düsseldorf 4:3 n.V. über 57'500 Zahlende (offiziell 58500, ausverkauft)

Wenig verwöhnt worden war Basel als Austragungsort zweier Endspiele um den europäischen Pokal der Pokalsieger am 21.5.1969 zwischen Slovan Bratislava und dem FC Barcelona mit 19'478 sowie am 14.5.1975 zwischen Dynamo Kiew und Ferencváros Budapest mit nur 10'897 verkauften Eintrittskarten. 2016 geriet die Uefa in Erklärungsnot, als in der Europa League mit FC Liverpool gegen Sevilla FC im 2001 neu eröffneten St. Jakob-Park dagegen eine attraktive Finalpaarung feststand. Auf ihren Entscheid von September 2014, das Spiel in der nur 35'000 Besuchern Platz bietenden Arena stattfinden zu lassen, konnte sie nicht zurückkommen, weshalb das fünfte Basler Europacup-Endspiel tausende, vor allem britische Fans, ohne Ticket in den Public-Viewing-Zonen der Stadt verfolgen mussten.

30.6.1954 WM-Halbfinal - Deutschland vs. Österreich 57'991 Zahlende (ausverkauft)

20.6.1954 WM-Gruppenspiel - Deutschland vs. Ungarn 55'994 Zahlende

17.4.1968 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 55'057 Zahlende (ausverkauft)

„Es mögen so an die 60'000 Zuschauer gewesen sein, die den beinahe sommerlich warmen Mittwochabend dazu benützten, auf erlaubten und verbotenen Plätzen das 38. Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland mitzuerleben. Im ausverkauften Stadion St. Jakob herrschte eine Stimmung, wie man sie nur selten erlebt, obwohl das Basler Publikum momentan in Sachen Fussball ziemlich verwöhnt wird“ (Pu - Tip, Schweizer Sportmagazin 23.4.1968)

„Die offiziell mit 55'000 angegebene Zuschauerzahl (aus Sicherheitsgründen wurden nicht mehr als 55'000 Karten ausgegeben) ist wesentlich höher - die Schätzungen schwanken zwischen 60'000 und 63'000 (...) Mehrere Tausende, die sich erst spät für den Gang nach St. Jakob entschlossen und kein Billet mehr erhalten haben, hatten nämlich ein 'Hangbillet' genommen, sei es, dass sie in das Bahngelände oben an den Stehplatzrampen eindrangen, sei es, dass sie etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn an der Stelle, die wegen der Bauarbeiten provisorische Einfriedung an der Gellertstrasse eindrückten und sich unkontrolliert unter die zahlenden Zuschauer mischten (...) Es waren vor allem Deutsche, die spät und ohne Billette nach Basel gekommen sind“ (BN 18.4.1968)

10.6.1972 Meisterschaft NLA - FC Basel vs. FC Zürich 53'702 Zahlende

9.10.1955 Länderspiel - Schweiz vs. Frankreich 52'300 Zahlende (allein im Elsass wurden rund 15'000 Billette abgesetzt)

25.4.1954 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 51'864 Zahlende (ausverkauft, zusätzliche Sitzplätze auf der Westrampe. Stadioneröffnung. In Deutschland wurden total 11'400 Karten verkauft)

9.5.1973 WM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. Türkei 50'868 Zahlende („und darüber hinaus schätzungsweise 5'000 Ehrengäste, Funktionäre, Presseleute und Schwarzseher, die durch die Tore strömten“)

12.4.1967 Schweizer Cup-Halbfinal - FC Basel vs. FC Lugano 50'341 Zahlende

13.10.1971 EM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. England 47'877 Zahlende (das Spiel wurde wohl aus Sicherheitsgründen mit 56'000 Zuschauern bereits vorher als ausverkauft gemeldet, die Tageskassen waren nicht mehr geöffnet: Mit Radio und Fernsehen 170 Journalisten und 60 Fotografen akkreditiert)

„Obwohl man seit einigen Jahren an grosse Zuschauerzahlen gewöhnt ist, stellte es zweifelsohne ein Novum dar, dass die Organisatoren bereits einige Tage vor dem festgesetzten Datum in Presse, Radio und Fernsehen bekannt geben mussten, dass keine Eintrittskarten mehr zu haben seien und dass man daher dringend davon abrate, ohne Billett nach Basel zu reisen“ (BN 14.10.1971)

5.6.1963 Länderspiel - Schweiz vs. England 47'588 Zahlende (vorgängig hatte vor bereits etwa 25'000 Schaulustigen das Vorrundenspiel der Feldhandballweltmeisterschaft 1963 Schweiz gegen USA stattgefunden. Neu gab es gedacht für die Bewohner des hinteren Kleinbasels und Riehens sowie der badischen Grenzgegend ein 'Sportbillet Badischer Bahnhof und zurück' für 80 Cts.)

4.9.1974 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 47'195 Zahlende (im Eintrittspreis war erstmals auch der BVB-Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt an eine beliebige Haltestelle enthalten)

31.5.1969 Meisterschaft NLA - FC Basel vs. Lausanne-Sports 44'732 Zahlende

19.5.1957 WM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. Schottland 44'027 Zahlende

St. Jakob-Park 15.3.2001 (Neubau Stadion St. Jakob) 33'433 Plätze (30'200, bzw. 31'539 ohne Stehplätze) - Spielfeld 105 x 68 m

Erste Mantelnutzung einer Schweizer Sportstätte mit Shopping Center (Eröffnung mit damals 33 Geschäften am 1.11.2001), Seniorenresidenz. Einstellhalle für 680 Fahrzeuge: als Vater dieser Arena der Neuzeit, die dem FC Basel gegenüber Bern, Zürich oder Genf für ein paar Jahre einen Standortvortel verschaffte, gilt der Bauunternehmer Stephan Musfeld.

An den Eingängen wurden Drehkreuze für die Öffnung mittels Steckkarten-System montiert. Oberhalb der Tore wurden auf beiden Seiten zwei 45 Quadratmeter grosse elektronische Monitore für Bewegtbilder aufgehängt. 180 Scheinwerfer sorgten mit einer Gesamtleistung von 140 Lux für das Licht.

Die Stadiontaufe fand am 7.9.2001 zusammen mit der Einweihung der fertig gebauten Haltestelle Basel St. Jakob statt.

Nach negativen Erfahrungen wurden im Stehplatz-Besuchersektor ab dem dritten Spiel Sitzplätze montiert. Ausschreitungen von Gästefans beim WM-Qualifikationsspiel Schweiz vs. Jugoslawien vom 1. September 2001 führten für internationale Spiele mit erhöhtem Risiko zur Verabschiedung weiterer Massnahmen. Beim letzten Heimspiel der Saison 2001/02 trennte die Zuschauer der Sektoren B, C und D erstmals eine am 6.5. installierte, 1,13 m hohe Metallabsperrung vom Spielfeld. In Anlehnung an die Vorschriften der Uefa und Fifa wurden aufgrund verschiedener internationaler Spiele ab August 2002 im gesamten Stadion vorübergehend auch für Spiele des FC Basel erstmals nur Sitzplätze angeboten. Für die CL-Partien gingen durch Sicherheitsabstände und der Belegung einiger Plätze durch das Fernsehen 700 Sitze auf eine Kapazität von insgesamt noch 29'500 verloren (Gästesektor 1'500). Als es am 1. Dezember 2002 beim Spiel gegen den Grasshopper Club auch in der Muttenzerkurve zu unschönen Vorfällen kam, führte der FC Basel eine Sitzplatzpflicht vorübergehend (bis Februar 2004) auch für seine eigenen Fans ein.

Am 2. März 2002 bot die SBB anlässlich des Spiels gegen den FC Zürich erstmals einen Shuttlezug vom Hauptbahnhof zum Stadion an (16.06 Uhr Bahnhof SBB, Rückfahrt 18.45 und 19.30 Uhr). Der erste SBB-Joggeli-Shuttle war bereits bei der offiziellen Eröffnung des Stadions am 7.9.2001 um 18.43 Uhr ab Bahnhof SBB unterwegs. Ein neuer, 9000 m2 grosser Rollrasen war erstmals am 27.3.2002 fertig verlegt.

U21-EM 2002 (Spiele in Basel): Italien - Portugal 10'100, Italien - England 12'980, Schweiz - Italien 30'000 av. (Gruppe A), Schweiz - Frankreich 26'300 (Halbfinals), Tschechien - Frankreich 20'400 (Final).

Auf die Europameisterschaft 2008, die an die Schweiz und Österreich vergeben wurde, erhielt die Gegentribüne mit dem Sektor G eine Galerie und einen erhöhten dritten Rang, deren Fassade durch länglich angeordnete transluzente Folienkissen mit 24 Metern Länge und vier Metern Höhe zur Autobahn gerichtet in verschiedenen Farben abwechselnd den FC Basel sowie die Stadt Basel bewerben. Die Eröffnung fand am 15. November 2006 zwischen der Schweiz und Brasilien vor 39'000 Besuchern statt. Vor der Muttenzerkurve entstand eine Plattform und ein 71 Meter hoher Büro- und Wohnturm.

EM 2008 (Spiele in Basel): Schweiz - Tschechien 39'730 av. (Eröffnungsspiel), Schweiz - Türkei 39'730 av., Schweiz - Portugal 39'730 av., Deutschland - Portugal 39'374 av. (Viertelfinals), Russland - Holland 38'730 (Viertelfinals), Deutschland - Türkei 39'374 av. (Halbfinals).

Nach der EM wurde das Fassungsvermögen, das durch eine Verdichtung der Sitzabstände von 50 auf 45 cm weitere Plätze dazugewonnen hatte, schrittweise wieder auf schliesslich 36'000 reduziert.

2024 wurde die alte Flutlichtanlage durch ein LED-System ersetzt.

Rechtsform: Genossenschaft. Die Betreiber- und Vermarktungsgesellschaft 'Basel United' wurde 2013 von der FC Basel 1893 AG übernommen: im Gegenzug erhöhte sich die Stadionmiete für den Club auf 3,8 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich einer Million bei Champions-League-Teilnahmen. Neues Nutzungsmodell 2023 mit einer Mietreduktion auf 1,65 Millionen Franken.

Frauen-EM 2025 (Spiele in Basel): Schweiz - Norwegen 34'063 av. (Eröffnungsspiel), Deutschland - Dänemark 34'165 av., Frankreich - Holland 34'133 av., Deutschland - Frankreich 34'128 av. (Viertelfinals - erstmals mehr Frauen als Männer bei einem Spiel im Joggeli), England - Spanien 34'203 av. (Final).

Im Sommer 2025 wurden die vier unteren Sitzreihen im Sektor C für LED-Werbebanden aufgehoben.

FC Basel

Zuschauerrekord: 7.6.2008 Schweiz vs. Tschechien - Europameisterschaft-Endturnier 39'730 av.

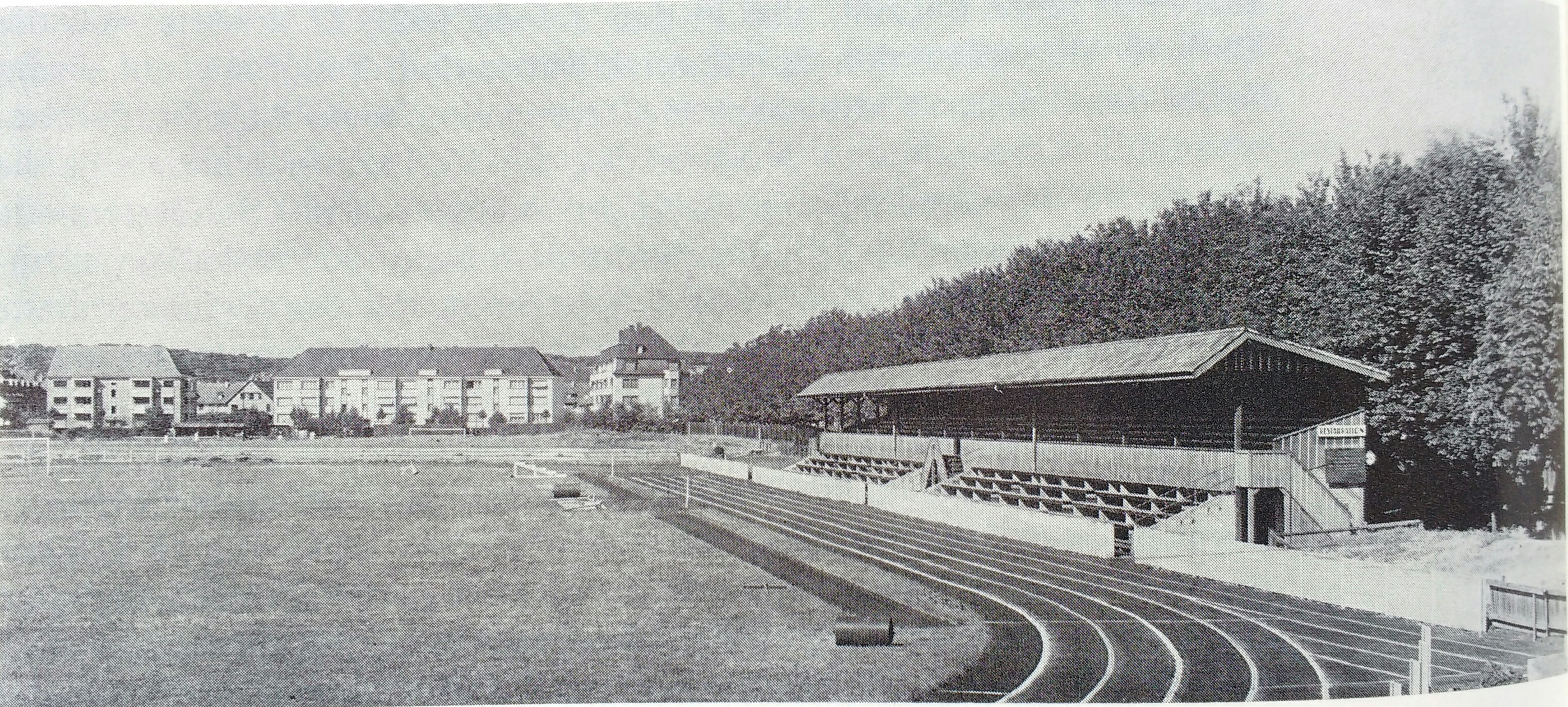

Leichtathletik-Stadion St. Jakob Kapazität 5'060

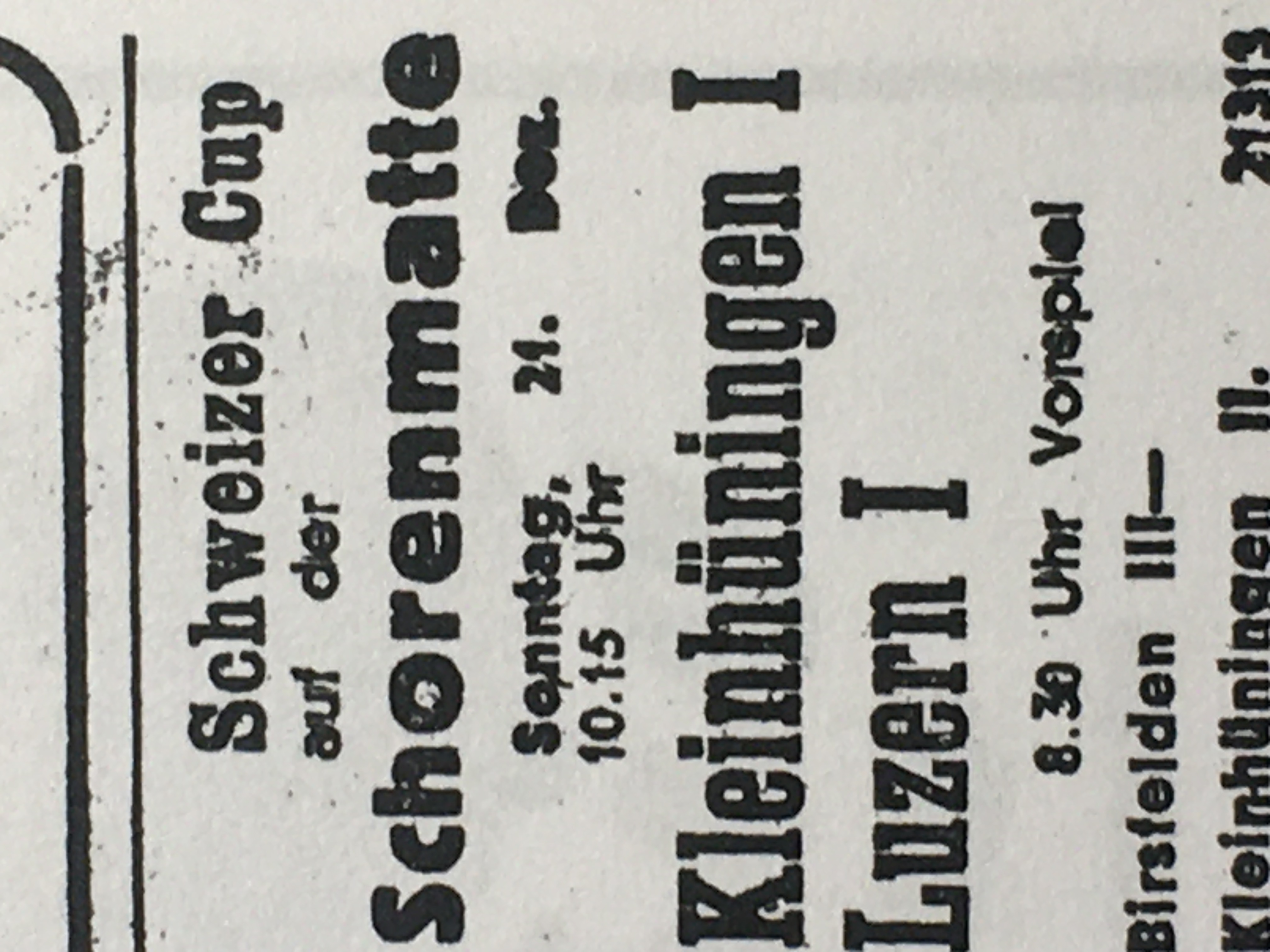

Das mit Rampen umgebene, als Abgrenzung zum geplanten Kampfstadion konzipierte 'Übungsstadion' als damalige Hauptanlage der Sportanlagen St. Jakob wurde erstmals am 4. Oktober 1936 mit der Schweizer Cup-Begegnung SC Olympia - FC Wädenswil für ein Fussballspiel freigegeben und bereits eine Woche später vom FC Concordia genutzt, der damals in der zweithöchsten Klasse spielte

„Mit schwarzen Zipfelmützen die einen, mit wärmenden Handschuhen und wollenen Halstüchern die anderen, so präsentierten sich die Spieler auf dem schneebedeckten Leichtathletik-Stadion St. Jakob am kalten Sonntagmorgen. Dass mit solcher Vermummung kein unbeschwertes Spiel zu erwarten war, versteht sich um so mehr, als auch der unberechenbare Boden nicht zu übermütigen Purzelbäumen einlud“ (als in Basel noch General Winter herrschte [I], und in der kalten Jahreszeit bei Minusgraden und auf gefrorenen Böden noch Fussball praktiziert wurde: 2. Liga-Spielbericht FC Breite - FC Laufenburg 1:0, NZ 23.12.1963)

Neue Beleuchtungsanlage 16.8.1967 (FC Breite - SC Burgdorf).

Eröffnung Neubau am 31. Oktober 1984 mit acht Laufbahnen inklusive vier 45 Meter hoher Beleuchtungstürme. Der auch dem Schulsport wertvolle Dienste leistende Ort anstelle des für den 'Markt' der Grün 80 eingeebneten alten Stadions galt nach dem politischen Scheitern des Tribünenprojektes von 1980 wegen seiner prekären Infrastruktur und ohne Schutz vor Regen oder Hitze als nicht fertig und zuschauerunfreundlich. Zwei kleine Umkleidekabinen, welche 1997 um zwei Container als Garderoben neben dem Stadion ergänzt wurden, waren provisorisch in die Stehrampen integriert. Auch der Platzspeaker agierte aus einem Container.

Kapazität Nordrampe ca. 5'000 Besucher, Spielfeld 100 x 68 m. Erstes Fussballspiel am 8.9.1984 FC Basel - Vevey Sports (Nachwuchsmeisterschaft).

Zuschauerrekord: 2.6.2001 FC Concordia - FC Schötz - 1. Liga Playoffs ca. 2'500 (Gratiseintritt)

FC Concordia (erstes Meisterschaftsspiel 23.9.1984: „nicht wenige Zuschauer benützten das Parkhaus St. Jakob als praktische und auch - in Anbetracht der Regengüsse in der zweiten Halbzeit - als sehr nützliche Gratistribüne. Die rund hundert Kiebitze sahen sich aus dieser erhöhten Lage das Spiel gratis und erst noch 'trocken' an“ - Matchbericht Basellandschaftliche Zeitung)

FC Basel II

SC Baudepartement (nach Verlust des Satusgrund, später Rankhof)

Eröffnung Neubau am 23. März 2015. Auf der Südseite wurde mit 480 Sitz- sowie 20 Kommentatoren- und Presseplätzen eine 1984 aus Kostengründen zurückgestellte Tribüne mit den bislang fehlenden Garderoben und Infrastrukturräumen realisiert. Gleichzeitig wurde das Stadion saniert.

Kapazität ca. 6'000, Spielfeld 100 x 64 m.

Zuschauerrekord: 7.2.2024 FC Basel U19 - FC Bayern München U19 - Uefa Youth League Playoffs 4'523

FC Concordia (Platzclub)

Sportplatz Landhof 26.11.1883, 16.11.1902

Dem FC Basel wurde 1893 das 20'000 Quadratmeter umfassende Landhof-Areal unentgeltlich zu Verfügung gestellt. Gespielt wurde auf einer Wiese längs der Riehenstrasse, wo 1897 im Innenraum einer Radrennbahn ein Fussballfeld entstand. Dieses 'Vélodrome de Bâle' war von 1895 bis 1901 in Betrieb. Nach dem letzten Rennen am 25. August brach man die Holzpiste und die Zuschauertribüne ab und liquidierte anfangs November den 'Verein Basler Rennbahn'. In der Mitte des Platzes entstand für kurze Zeit eine Kegelbahn, bis im Herbst 1902 der FC Basel dank dem neuerlichen Entgegenkommen der Besitzerin wieder Benutzer wurde. Das Landhof-Areal ging am 29.8.1938 in das Eigentum der Einwohnergemeinde Basel über.

„Unserem sportliebenden Publikum ist zum Trotz dafür, dass sich bei uns in Basel keine Rennbahn mehr befindet, Gelegenheit geboten, auf dem schönen Landhof für ein kleines Eintrittsgeld höchst interessanten Fussball-Wettspielen beizuwohnen: es bietet dies in seiner Art gewiss noch mehr Reiz als das Rennen, besonders wenn man das Spiel etwas kennt. Manch drollige Szene bringt den Zuschauer zum Lachen: dann aber gibt es auch recht ernste Momente, wo jeder Spieler sein ganzes Können einsetzt“ (Vorschau FC Basel - FC Old Boys, BN 1905)

Zum Länderspiel der ab 1906 umzäunten und dann durch eine zwei Meter hohe Bretterwand abgedichteten Matte stand am 5. April 1908 gegen Deutschland wieder eine neue, 200plätzige Tribüne offen, was vom Verband für die Vergabe des Länderspieles nach Basel ausbedungen worden war.

Benutzerordnung 1908: 'Die Spieler haben das Spielfeld in corpore zu betreten (Artikel 2). Unmittelbar vor den Wettspielen ist das Üben auf dem Rasen nicht erlaubt (Artikel 3). Helle Strümpfe sind tunlichst zu vermeiden (Artikel 4). Kritiken an Mitspielern sind erst nach dem Matche anzubringen: alles unnötige Reden während des Spieles soll vermieden werden'.

„Der gute alte Landhof, auf dem sich die Schweizer in ihrem fünften Länderspiel am 20.5.1909 von den Engländern hoch 0:9 bodigen liessen, hatte noch keine Stehrampen, so dass die Menschen im Hintergrund alle möglichen Utensilien herbeischafften, um sich die Beine zu verlängern“ (Tip-Sportmagazin 13.8.1963)

„Es ging gegen den Frühling zu. Auf dem Spielfeld lagen, da und dort hingestreut, einige Flecken schmutziggrauen Schnees. Und vor dem einen Tor, dem gegen die Riehenstrasse zu, breitete sich, so um die Elfmetermarke herum, ein kleiner, zu solidem Eis erstarrter Weiher aus. Unsere Mannschaft, der ich diesmal als Mittelstürmer eingegliedert worden war, spielte zuerst gegen das andere, das sogenannte obere Tor. Vor diesem aber war alles bodenlos. Der Ball - hatte man ihn erst einmal in den Sumpf hineinmanövriert - konnte unmöglich noch weiter vorangebracht werden. (...) Wir lagen mit zwei Treffern im Rückstand als die Seiten gewechselt wurden. Freilich lange ging's nicht, so war bereits der Gleichstand erreicht. Denn die harte Decke des Eisweiherleins erwies sich als geradezu ideale 'Abschussbahn' für den richtig daherkommenden Ball. Wenn die beiden Flügelstürmer die Kugel gut abgemessen zur Mitte bringen konnte, so brauchte man auf dem Eisparkett bloss den Fuss im Moment des Aufprallens gegen den Ball zu bringen - dann flog dieser unheimlich scharf gegen das Holzgestänge zu (...) Wohl gab es nicht bei jedem 'Abschuss' einen Erfolg. Aber achtmal gelang den beiden Flügelmännern und mir dieses Spiel zum und vom Eis nach Wunsch“ (Erinnerungen von Hermann Schmiedlin vom Spiel einer der unteren Mannschaften seines FC Nordstern gegen die Reserven des FC Basel, ca. 1909)

Die durch zwei lange Seitenflügel erweiterte Tribüne wurde am 4.7.1920 eingeweiht („der Besucher findet eine auf 1'500 Sitzplätze vergrösserte, gedeckte Tribüne, die nun die grösste ihrer Art in der Schweiz sein wird und die allen Zuschauern einen Überblick auf den Spielplatz gestattet“)

„Das Publikum sei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass laute Zurufe beleidigender Art an Spieler und Schiedsrichter strenge verboten sind. Die Vereinsleitung des FC Nordstern behält sich ausdrücklich vor, unbotsmässige Elemente des Platzes zu verweisen, um derart sportschädigende Vorfälle, wie sie sich letzten Sonntag (FC Basel - BSC Young Boys) ereigneten, zu vermeiden“ (Vorschau 1922)

Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 30.3.1924 FC Basel vs. BSC Young Boys 6'300 („auf dem Landhof ist Grosskampfstimmung. Eine grandiose 7'000 köpfige Menschenmenge umsäumt schwarz den Platz“ - BN)

Stadion Landhof 5.10.1924

(„der Landhof bietet einen ungewohnten Anblick: dass um drei Meter verbreiterte Spielfeld trägt einen prächtig grünen Rasen, rings herum zieht sich eine solide Bretterwand, und auch die Zuschauerrampen sind neu terrassenförmig stark erhöht angelegt worden“ - Basler Nachrichten 6.10.1924)

Auf die Saison 1930/31 wurde das Terrain durch die Erstellung eines Häuserblocks auf der Südseite etwas zur Riehenstrasse hinunter verschoben. Am Sonntagabend des 2. November 1931 fiel die hölzerne Tribüne einer Brandstiftung zum Opfer. Schliesslich bot dieser alte Landhof nur noch 700 Sitzplätze.

Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 10.4.1949 FC Basel vs. FC Lugano 11500

Stadion Landhof 18.8.1951 14'808 (Stehplätze 13'550, Tribüne 1'258) - Spielfeld 105 x 70 m

Die Längslinie des verschobenen Hauptfeldes kam parallel zur Peter-Rot-Strasse zu liegen. Der Zu- und Abgang wurde über drei Ein- und Ausgänge mit achtzehn Kassenhäuschen sowie einem zusätzlichen vierten Ausgang abgewickelt. Die Stehrampen bestanden aus zehn Stufenreihen. Die Anlage mit zusätzlich einem halben Trainingsplatz hinter der Tribüne („von wo aus geradezu ein 'englischer Blick' gewährt wurde“), die für die Mannschaftsaufstellungen, Zwischenresultate und die Durchgabe von Reklamen während der Pause neu über eine privat finanzierte Lautsprecheranlage verfügte („zur 2. Halbzeit empfing der Radezki-Marsch der wieder in Betrieb genommenen Lautsprecheranlage die Spieler“ - Spielbericht FC Basel II - FC Münchenstein 18.5.1953 NZ), war mittlerweile komplett von einer Blockrandbebauung umschlossen.

Zuschauerrrekord (Schweizer Cup-Halbfinal): 23.3.1952 FC Basel vs. Grasshopper Club Zürich 14800: „da wir aber auf den Terrassen und an den Fenstern der umliegenden Häuser noch gute 800 [Zuschauer] gezählt haben, so wohnten diesem Cupgame mehr Interessenten bei als einem Eishockey-Länderspiel auf der Basler Kunsteisbahn“ (NZ 26.3.1952). Die Stehrampen und die Tribüne waren schon eine gute Stunde vor dem Spiel voll besetzt. Vorgängig fand ein Handballspiel zwischen dem TV Kleinbasel und Länggasse Bern statt (!). Wegen der grossen Nachfrage hatte der FC Basel eine Vortribüne mit 800 Sitzplätzen erstellen lassen und die Besucher dazu aufgerufen, die Besetzung von der Mitte der Sektoren aus zu vollziehen und neben dem Haupteingang auch die übrigen Eingänge zu benützen.

„Dass das mit guten 10 cm Schnee bedeckte Terrain des Landhofs mitnichten vorbereitet worden war, wodurch manch urkomische Situation entstand und der altehrwürdige Spitzkick wieder einmal bevorzugte Verwendung zu finden vermochte“ (als in Basel noch General Winter herrschte [II], und in der kalten Jahreszeit bei Minusgraden und auf gefrorenen Böden noch Fussball praktiziert wurde: Freundschaftsspiel FC Basel - SC Kleinhüningen 5:2, NZ 27.1.1958)

1964 wurde Michel Groh, der unweit an der Clarastrasse aufgewachsen war, für ein Vierteljahrhundert als Platzwart und Materialverwalter geehrt.

„Dass bei dieser Gelegenheit Erinnerungen vom lieben alten 'Ländi' ausgetauscht wurden, versteht sich (...) Mit seinen kaum zwanzig Lenzen zählt die 12'000 Zuschauer fassende Anlage bezüglich Publikumskonfort eindeutig zur Basler Spitzenklasse, nicht zuletzt deshalb, weil die Sitzbänke eindeutig bequemer sind als beispielsweise die Schalensitze auf der Schützenmatte. Dann kommt die Nähe der Mustermesse - in diesen Tagen ein eigentlicher Publikumsmagnet - als eminenter Vorteil“ (Schweizer Cup 1/16 Finals FC Basel vs. FC Martigny-Sports - BN 7.11.1972)

Nachdem der vor den beiden Toren stets schadhafte Rasen im Sommer 1978 durch die Montage von Kunststoffrasenstücken in den Strafräumen saniert worden und der FC Basel, der damit als erster NL-Verein auf einer solchen Unterlage trainieren konnte, zu einem Allwetterplatz gekommen war, verbot der Verband aus Sicherheitsgründen (Verletzungen) die Austragung von Wettspielen und der Landhof konnte nur noch als Trainingsplatz und nicht mehr als Publikumsstadion genutzt werden. Später wurde der Kunststoff wieder entfernt. Die jährlichen Unterhaltskosten für den Verein betrugen über 100'000 Franken.

1998 wurden die Tribüne geputzt und die Garderoben und die Stehrampen gesäubert, um den in Vergessenheit geratenen Landhof als Sportzentrum wieder zu einer Begegnungsstätte zu machen. 2001 wurden diese Pläne sistiert, als der FCB mit dem neuen Stadion auch seinen Juniorenbetrieb und sämtliche anderen Aktivitäten auf das St. Jakob in die Brüglinger Ebene auslagerte (zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt als Baurechtgeberin und dem Club war 1947 ein Vertrag abgeschlossen worden, welcher mit der Konzentration sämtlicher Aktivitäten auf den Sportanlagen St. Jakob per 1. Juli 2001 sein Ende fand).

2003 waren auf dem Landhof, wo auch die Veteranen des FC Basel unter der Leitung von Helmut Benthaus ihre Trainings abhielten, inklusive der Frauen zehn Teams des BSC Old Boys eingemietet.

Am 1.5.2004 (bis 2017) nahm auf dem Landhof als Ergänzung zum Vereinsfussball die 1. Basler Alternativliga 'Unseri Liga' mit zwanzig von dreiunddreissig angemeldeten Teams ('organisatorische Gründe') ihren Spielbetrieb auf. Der 'Fussball auf Halbmast' - „halb so ernst, halb so verbissen“ - wurde am Samstagnachmittag gespielt („wir geben den Teams die Möglichkeit, auf der Kultstätte Landhof in einem 'richtigen' Ligabetrieb um Punkte zu kämpfen. Zudem spielen wir - im Unterschied zu einem Grümpelturnier - mit 11er-Teams während 2 x 40 Minuten auf einem Grossfeld“). Am 1.6.2019 startete als Nachfolger die 'Alternative Fussballiga Basel'.

Herbst/ Winter 2022 bis Frühjahr 2023 2022 wird das Tribünengebäude saniert, nachdem sämtliche Umnutzungspläne der Anlage zugunsten einer niederschwelligen Nutzung gescheitert waren. Dabei wurden die letzten alten Tribünenbänke abgebaut.

„'Dr Ländi', wie er im Volksmund heisst, der Landhof des FC Basel, dürfte zu den ältesten schweizerischen, vielleicht sogar kontinentalen Sportanlagen gehören. Seit bald sechs Jahrzehnten, genauer gesagt seit 1893 wird auf jenem Grund und Boden, der einst noch ausserhalb des Stadtkerns lag, gekickt. Allerdings, es gab zwischenhinein einen kurzen Unterbruch, eine dreijährige Periode, da die Fussballer den Radrennspezialisten, die auf dem Areal eine Piste errichtet hatten, weichen mussten. Doch Anno 1902 kehrten die Freunde des runden Leders wieder dorthin zurück (...)

Mancherlei Modifikationen wurde die Anlage unterworfen. Erst war lediglich die nackte Fläche da, mehr oder weniger glatt, mehr oder weniger grasbewachsen. Bald wurde ein erstes, primitives Umkleidelokal angefügt, noch später kam eine bescheidene Tribüne dazu. Als die Zuschauerziffern wuchsen, wurden Rampen gebaut. Dann wieder ein Stück Tribüne, neue, erhöhte Rampen. Und so fort, alles partienweise und allmählich. Bis das Ganze den heutigen Anforderungen nicht mehr genügte, eben weil es Stückwerk war. Inzwischen ist in aller Stille ein kleines Stadion entstanden, ein wahres Schmuckstück: nicht zu mächtig, doch gerade recht in den Ausmassen“ (m.e. zum neuen Landhof - Tip, Schweizer Sportmagazin 14.8.1951)

„Dass sich der Samstag-Fussball immer mehr durchsetzt, ist als sehr erfreuliche Erscheinung zu werten. Sobald noch mehr Spielplätze mit Flutlichtanlagen versehen sind, wird der Sonntag noch mehr entlastet. An diesem Wochenende wird genau die Hälfte der vierzehn Nationalliga-Partien am Samstag ausgetragen. Darunter auch das Spiel Basel - Grenchen auf dem Landhof“ (Basler Nachrichten 13.5.1966): bereits anlässlich der Generalversammlung der Nationalliga des SFAV 1950 war ein Antrag des FC Basel eingegangen, im Hinblick auf die Sonntagsruhe die Meisterschaftsspiele 1951/52 jeweils am Samstag auszutragen, was er in seinem Ausweichstadion Schützenmatte ab September 1950 schnurstracks in die Tat umsetzte (der freie Samstag - wie es in den USA schon längst Mode sei - würde mit der Zeit ohnehin Wirklickeit, hiess es dazu in einem befürwortenden Leserbrief. Eine andere Stimme meinte dagegen pointiert, nur drei Kreise für den Samstagssport zu kennen: die protestantische Kirche, den General und den FC Basel [General Guisan hatte in mehreren Referaten den Zerfall der Familie gegeisselt und diesen mit dem Sport am Sonntag in Verbindung gebracht: der Anspruch der Kirche sei unbestreitbar und der Sportsmann solle einen Tag der Woche gänzlich seinen Liebsten widmen, forderte er])

FC White Stars

FC Basel (bis 1967 - Urstätte des Clubs im späteren Wettsteinquartier)

FC Breite (erste Mannschaft ab 1960 auch Buschwylerhof (Gastrecht), Rankhof und Schützenmatte. 1968 bis 1971 dank dem Entgegenkommen des FC Basel Landhof, bis der FC Concordia den Platz beanspruchte. Mit der Fertigstellung der Sportanlage Schützenmatte 1971 bekam der FC Breite die Erlaubnis, Wettspiele der ersten Mannschaft im neuen Stadion auszutragen, wobei er ab und zu auch ins Leichtathletik-Stadion auswich. 1977 bis 1979 nach Abstieg in die 3. Liga Sportanlagen St. Jakob. Ab 1979 und dem Wiederaufstieg Gastrecht auf dem Rankhof, später wieder St. Jakob sowie Bachgraben und Hörnli). Untere Mannschaften Sportanlagen St. Jakob.

Ab 1934 Landhof und St. Jakob. 1932 bis 1934 Sportplatz Luftmatt. Ab 1923 Sportplatz Birsfelden bei der reformierten Kirche bis 1929 (Eingang Kirchstrasse). Terrain in der Hard Birsfelden ab Saison 1921/22. Spielplatz Schänzli (Cementröhren Christen). Sechstes Terrain ab November 1911 beim Gotthelfschulhaus (Gottfried-Keller Schulhaus). Fünftes Terrain ab 1910 an der Grenzacherstrasse bei der Eisenbahnbrücke. Vierter Spielplatz 1910 an der Zürcherstrasse (Rossmatte). Beginn Saison 1909/10 Terrain auf dem Schlachtfelde bei St. Jakob. Zweiter Spielplatz 1909 an der Rheinstrasse Birsfelden. Erstes Terrain 1908 Alt-Breiteweiher Breitemühle als Matte des entwässerten Breiteweihers.

FC Concordia (70er Jahre, andere Plätze siehe oben)

Der Unterbau der Tribüne enthielt Garderoben für sechs Mannschaften, Wasch- und Duschräume, Schiedsrichter- und Sanitätszimmer, Geräteräume, eine Wohnung für den Platzwart und ein grosszügiges Restaurant (Basler Stadtbuch 1996)

In den Jahren nach der Eröffnung wurde der Rankhof, der hinter der Tribüne parallel über ein 90 x 60 m grosses Trainingsfeld für Fussball und Hockey (B-Feld), ein Übungsfeld für Leichtathletik und ab 1928 östlich anschliessend Richtung Rhein insgesamt über drei Spielfelder verfügte (der C-Platz auf einer ehemalige Müllhalde ist der heutige Parkplatz), nach und nach fertiggestellt. Die Zuschauerrampen wurden so ausgebaut, „dass nun auch bei einer Rekordzuschauermenge jedermann von seinem Platze aus jede Spielphase auf das genaueste verfolgen konnte“ (Herbst 1925). In einer Ecke des Stadions stand ab 1927 neben der grossen Platzuhr ein Omega-Zifferblatt mit 45 Minuten-Einteilung, dessen Uhrwerk sich mit dem Anpfiff in Bewegung setzte. Für die Bekanntgabe der antretenden Mannschaften prangte anstelle der ausser Kurs gekommenen Programmhefte beim Tribünen-Haupteingang ein schwarzes Brett, auf dem kurz vor Beginn die Aufstellungen aufgeschrieben wurden (die Spielernummerierung wie auch der weisse Ball existierten damals versuchsweise nur in England).

1950 wurde die Westrampe für eine bessere Sicht und ein bequemeres Stehen neu in Zementrampen erstellt. Am 6.11.1954 konnten vis-à-vis der Tribüne die mit dreizehn Stufen ebenfalls in Eigenregie betonierte Ostrampe und genau ein Jahr später unterhalb der Totomat-Tafel die Ausbauarbeiten an der nördlichen Stehrampe beendet werden.

Renovation Garderoben- und Duschenanlagen 1957.

25.5.1958 anschliessend an das B-Feld im Ostzipfel der Anlage mit der früheren Leichtathletikwiese Einweihung des neuen Landhockeyfeldes, das 1941 zufolge 'kriegswirtschaftlicher Verfügung' geräumt hatte werden müssen.

„Mit der Flutlichtanlage auf dem altehrwürdigen Rankhof ist es so eine Sache. Schon manches Spiel wurde dort am Rande der Dunkelheit zu Ende gespielt. In der 2. Liga musste der FC Nordstern beim Heimauftritt gegen Breitenbach die nationalliga-fähige 800-Lux-Anlage in Betrieb nehmen. Was allein schon die Kleinigkeit von 800 Fränkli kostet. Und wenn die Anlage voll aufgedreht wird, gehen im Hochhaus neben dem Rankhof, wo auch Regierungsrat Karl Schnyder wohnt, die Lichter aus“ (Basellandschaftliche Zeitung 27.8.1992)

Die Trainingsbedingungen galten für einen Nationalliga-Club als unwürdig: da das Hauptfeld meistens geschont werden musste, stand ihm am Bahndamm mit seiner dornigen Böschung nur der kleine, holprige Nebenplatz zur Verfügung, auf dem auch sämtliche Juniorenmannschaften ihre Einheiten durchführten. Dann musste im August 1985 nach der Brandkatastrophe im Stadion der mittelenglischen Stadt Bradford mit über 50 Toten aus feuerpolizeilichen Gründen auch noch die alte Holztribüne, unter der sich die Restaurantküche befand, gesperrt werden:

„Das Trainingsfeld hinter der Tribüne glich bis vor kurzem eher einer mit Unkraut überwucherten Sandwüste als einem Fussballplatz“ (Andreas Schluchter, BaZ 23.8.1988)

„Leider sind die sanitären Anlagen - mit Ausnahme der Duschen, die in verdankenswerter Weise von unserem Gönnerclub 99 neu erstellt wurden - in einem erbärmlichen Zustand. Umziehkabinen, Materialräume, Toilettenanlagen sind in einem solch schlechten Zustand, dass wir uns jedesmal vor unseren Gastmannschaften schämen müssen“ (Club-Journal 1990/1)

„Früher, in der NLA, mussten wir uns schämen für unsere Tribüne und die zwei - münzbetriebenen - Duschen, die funktionierten“ (Spielerstimme)

Letztes Heimspiel 18.10.1992 (FC Nordstern - FC Frenkendorf, 2. Liga). Tabula rasa auch für die Gartenwirtschaft, die seit 1996 neuen Gegebenheiten im Zweckstil dienen nicht einmal mehr als Erinnerung.

Der Rankhof ging auf die Initiative seines damaligen Präsidenten und späteren Grossrats August Sennrich zurück. Als Nordstern anfangs der 50er-Jahre in einer Finanzmisere steckte, wurde auf sein Ansinnen unter Mithilfe von Ernst Hess die Genossenschaft Stadion Rankhof gegründet (1953). Von der Turn- und Sportkommission erhielt sie für die Ablösung der dringlichsten Verbindlichkeiten ein Darlehen von 25'000 Franken, welches mit Zins und Zinseszinsen Ende Dezember 1963 zurückbezahlt war. Der Unterhalt oblag zusammen mit der Hockeysektion und dem Tennisclub den Mitgliedern. Ohne die Fronarbeit der älteren Mitglieder wäre es gar nicht möglich, den Platz ordnungsgemäss zu unterhalten, wurde betont.

FC Nordstern (Platzclub)

FC Breite (andere Plätze siehe oben)

FC Concordia (andere Plätze siehe oben)

Höchste Zuschauerzahlen:

29.11.1931 Schweiz vs. Österreich - Europapokal der Fussball-Nationalmannschaften ca. 25'000 (ausverkauft - „Zwanzig Zuschauerreihen standen in der Nordrampe hintereinander“)

21.5.1945 Schweiz vs. Portugal - Freundschaftsländerspiel ca. 25'000 (ausverkauft - bei Vollauswertung des Rasenumlaufes mit Sitzbänken konnte eine maximale Zuschauerzahl von 25'000 platziert werden)

15.10.1950 Schweiz vs. Holland - Freundschaftsländerspiel 23'200

10.10.1948 Schweiz vs. Tschechoslowakei - Europapokal der Fussball-Nationalmannschaften ca. 23'000

6.11.1932 Schweiz vs. Schweden - Freundschaftsländerspiel ca. 22'000

5.5.1935 Schweiz vs. Irland - Freundschaftsländerspiel ca. 22'000 (rund 21'000 zahlende Besucher („aber nicht nur die Bundesbahnen, sondern auch die Reichsbahn, die Elsässerbahn, die Birsigtalbahn und unsere Tramvorortslinien brachten ungezählte Besucher nach der Stadt. Vom frühen Morgen an wälzte sich eine nicht enden-wollende Schlange von Motorfahrzeugen auf den Zufahrtsstrassen [...] An der Grenzacherstrasse, vom Wettsteinplatz bis fast zum Grenzacherhorn, an der Wettsteinallee, am Allmendweg, an der Bäumlihofstrasse, an der Schwarzwaldallee bis hinunter zum Badischen Bahnhof und an der Bergalingerstrasse waren während des gestrigen Nachmittags rund 1000 Personenwagen, aus der Stadt, der Nachbarschaft und aus allen Gauen unseres Landes parkiert, darunter zahlreiche Autobusse“ - Basler Nachrichten)

14.10.1951 Schweiz B vs. Deutschland B ca. 20'000 (wegen des grossen Interesses aus Deutschland waren im Gebiet der Grenze alle Meisterschaftsspiele bis Freiburg sistiert)

13.4.1930 Schweiz vs. Ungarn Freundschaftsländerspiel ca. 20'000 (18'250 Zahlende sowie Ordner-, Presse-, Kommissions- und andere Gratiskarten). Eintrittspreise gegen Holland am 6.5.1928: Tribüne 11 Fr., Vortribüne 6 Fr. 60, Sitzplätze rund um den Platz 4 Fr. 40, Stehplätze 2 Fr. 20, verbilligte Stehplätze (Kinder, Militär usw.) 1 Fr. 10.

Am 28. Juli 1935 war der Rankhof Austragungsort eines Entscheidungsspieles des Mitropokal-Halbfinals zwischen Sparta Prag und Juventus Turin um die damals wichtigste Trophäe im kontinentaleuropäischen Vereinsfußball („so ein Mitropacupmatch eröffnet nicht alle Jahre eine Fussballsaison Basels“). Der auch wegen der zu hoch angesetzten Preise leicht enttäuschende Zuschaueraufmarsch von 6'500 übertraf denjenigen der damaligen Clubspiele dennoch deutlich.

Stadion Rankhof/ Sportzentrum Rankhof-Satusgrund (Neubau Stadion Rankhof) 17./18.8.1996 für rund 8'000 Besucher ausgelegt, Tribüne 900 Plätze (fehlende Fluchtwege auf den Stehrampen entlang des Rheins [„wo friedlich ein paar Familien sitzen und obwohl problemlos auf das Spielfeld geflüchtet werden könnte“ - Pressemitteilung FC Concordia 2009] und die ungenügenden Ausgänge links und rechts von der Haupttribüne waren neben der fehlenden Sektorentrennung zu Challenge-League-Zeiten Teil eines geforderten Massnahmenkataloges durch die SFL; mittlerweile ist die Kapazität durchgängig auf maximal 2'310 Besucher beschränkt worden) - Spielfeld 100 x 64 m

Teil des Gesamtkomplex Rankhof-Satusgrund mit sieben Fussballfeldern am südlichen Rand des Hirzbrunnenquartiers

1994 wurde von den Vereinen ASV Basel-Ost, ATV Neue Sektion, FC BVB, Satus Ski Club, SC Basel Nord, SC Baudepartement, SV Rapid und FC Nordstern die IG Vereine Sportanlagen Kleinbasel Rankhof/ Satusgrund gegründet.

Die Sporthalle (Handball, Volleyball, Unihockey) kam später dazu und wurde am 22.9.2002 eröffnet.

Das bei Anlässen übliche Parkieren auf dem Trottoir entlang der Grenzacherstrasse wurde im August 2004 offiziell untersagt, nachdem bei einem Challenge League-Spiel des FC Concordia gegen die AC Bellinzona mit für den Verein ungewöhnlich vielen Zuschauern rund um das Stadion das 'reinste Chaos' ausgebrochen war. Daraufhin richtete der Club einen BVB-Shuttlebus vom Parkhaus aus des Badischen Bahnhofs ein. Später gab die Polizei für die Congeli-Spiele das Trottoir wieder frei.

In der Saison 2004/05 musste der FC Nordstern drei Heimpartien der 2. Liga interregional mit Gratiseintritt auf das Feld 3 verlegen, weil der Hauptplatz gesperrt war.

„Mich persönlich ärgert in erster Linie, dass es dem FC Nordstern verunmöglicht wird, ein eigenes Vereinslokal auf dem Rankhof zu führen. Mit Wehmut denke ich immer wieder an die alte Holztribüne und das Clublokal. Nicht, dass uns nur die Chance entgeht, während des Jahres einiges an finanziellen Mitteln für den Verein zu generieren, vor allem dient ein eigenes Vereinslokal der Stärkung des Vereinslebens, was für die Nachhaltigkeit jedes Vereins ungemein wichtig ist (...) Weiter erhalten wir auch vom Betreiber des Kiosks auf dem Rankhof keine Unterstützung, obwohl der FC Nordstern hier sicherlich der wichtigste Kunde ist. Unser neuer Stammtisch und eine Vitrine für unsere Pokale wurden leider ohne Erklärung aus dem Kiosk entfernt“ (Präsident Oliver Kapp im Cluborgan, April 2022)

FC Nordstern

FC Concordia (NLB/ Challenge League 2001-2009 - Eintritt Stehplatz 15, Tribüne 25 Franken)

SC Baudepartement (vorher Satusgrund und Leichtathletik-Stadion)

Zuschauerrekord: 8.7.2003 FC Basel - Besiktas Istanbul - Alpencup ca. 5'200

Sportplatz St. Margarethen/ Margarethenwiese 1.11.1903 bis 5.3.1922 Tribüne 900 Plätze (Einweihung 22.9.1912 - „zwei tadellose Spielplätze, wovon der eine für die Matches ist, währenddem der andere nur für die Trainings benützt wird“)

Bau Ankleidehütte 1907 („nachdem sich die im In- und Auslande weitherum berühmte Fussballmannschaft zusammen mit dem zweiten und dritten Team bis dahin mit einer einfachen Schutzhütte als Ankleideraum begnügen musste“ - Jubiläumschronik): ein Tribünenunterbau für Garderobenräume exisierte aufgrund dieses separaten Holzbaus nicht.

Am 12.11.1911 trat auf der Margarethenwiese mit einem Trainingsspiel der Basler Hockey-Club an die Öffentlichkeit, welcher in seinen Anfangsjahren das Terrain der Old Boys nutzte. Eine Hockey-Sektion aus 'Mitgliedern, die sich bereits als Fussballer oder Leichtathleten im Club erfolgreich betätigt hatten', besass ab dem 12.5.1921 auch der BSC Old Boys.

Der verbreiterte Platz mit vorgeschobener Umzäunung bis an das Trottoir der Margarethenstrasse, mit dem das Publikum auch von den hinteren Rängen einen freien Blick auf das Spielfeld erhielt, wurde am 31. Oktober 1920 anlässlich der Partie gegen die Young Boys dem Betriebe übergeben. 1921 fiel die Anlage dem Verwaltungsgebäude der IWB zum Opfer.

Östlich des neuen Zeughauses bei St. Jakob konnten von der Christop Merian-Stiftung bis zum Bezug des Stadions Schützenmatte zwei Trainingsplätze gemietet werden („das Terrain hinter dem Zeughaus muss als ausgezeichnet angesehen werden, weil jede Lehmschicht fehlt und man nach Durchdringung einer geringen Humusschicht bereits auf ausgiebiges Schottermaterial stiess“ - Jubiläumschronik)

FC Old Boys (vorher auf der Schützenmatte und an der Thiersteinerallee, nachher Stadion Schützenmatte)

Zuschauerrekord: 10.4.1921 BSC Old Boys vs. FC Biel - Serie A ca. 7'000

Stadion Schützenmatte/ Sportanlage Schützenmatte 6.9.1922 bis 1968 Gesamtkapazität ca. 15'000, Tribüne 1'100 Plätze („rings um die Schlackenbahn ziehen sich die amphithatralisch erhöhten [1,1 m über dem Spielfeld liegenden] Zuschauerplätze hin“: neben Fussball und Leichtathletik kamen auch andere Sportarten wie beispielsweise die Weltmeisterschaft der Kunstturner 1950 zum Zuge) - Spielfeld 100 x 70 m

Der Haupteingang mit maximal acht Kassen befand sich am Wielandplatz: zwei weitere grössere Platzeingänge befanden sich an der Brennerstrasse (Jubliäumschronik).

Die ausgebauten Zuschauerrampen vor allem auf der der Tribüne gegenüberliegenden Seite standen ab dem 1. September 1929 zur Verfügung, womit eine wesentliche Verbreiterung und Erhöhung stattfand: „zunächst sind allerdings nur die Kurvenplätze gegen den Park hin in Angriff genommen worden, die übrigen Rampenarbeiten folgen dann nächstes Jahr. Die sechs Erhöhungen differieren 30 Zentimeter und sind 80 Zentimeter tief, sodass auch bei Regenwetter das Aufhalten der Schirme die Sicht der hinten Stehenden nicht stören wird“ (NZ August 1929)

Mit den zwei Übungsgsfeldern B und C auf einer Fläche von über dreissigtausend Quadratmetern erste Grosssportanlage der Schweiz errichtet auf einem Teil der sogenannten Festwiesen auf der äusseren Schützenmatte, wo einst Schrebergärten standen. Eine Tennisanlage im westliche Teil mit sieben Plätzen und einem 'bescheidenen' Clubhaus wurde am 7.5.1927 offiziell eröffnet.

„Dann können wir auch den Herren vom 'Organisations-Komitee einen Vorwurf nicht ersparen. Dasselbe liess nämlich zwei Spiele auf aneinandergrenzenden Plätzen zur gleichen Zeit austragen und trug natürlich das beständige Pfeifen von hüben und drüben nicht gerade zur Sicherheit der Spieler bei. Auch dass die Zuschauer - es waren ihrer gut 500 - ungehindert die Spielfeldmarke um Meter überschreiten durften, soll nicht unerwähnt bleiben“ (NZ 24.3.1924 - Ausscheidungsspiele in den unteren Serien)

Die technischen Anlagen für die Leichtathletik wurden mit je zwei Hoch- und Stabhochanlagen, Kugelstossfeldern und Weitsprungbahnen 1958 ausgebaut.

Die Tribüne galt beim Abriss 1969 als die älteste der Schweiz. Auch der Zustand der sanitären Einrichtungen war bereits lange vor dem Neubau in einem 'bedenklichen Zustand' und galt 'für kultivierte Leute des 20. Jahrhunderts' als nicht mehr zumutbar, wie diese 'vergilbte Visitenkarte' Basels 1958 in einem Kommentar zu einem Meeting wahrgenommen wurde: als Basler müsse man sich vor den auswärtigen Gästen für die unbequemen Bänke und die Sicht versperrenden Holzpfosten schämen

BSC Old Boys (Platzclub)

FC Breite

Zuschauerrekord: 3.6.1923 Schweiz vs. Deutschland - Freundschaftsländerspiel 15'000 (ausverkauft - einziges Länderspiel auf der Schützenmatte, weil bereits ein Jahr später der grössere Rankhof eröffnet wurde)

Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 21.5.1950 FC Basel vs. Lausanne-Sports 14'000 (Ausweichstadion wegen Neubau Landhof und baslerischer Rekordbesuch für ein Meisterschaftsspiel damals)

Stadion Schützenmatte 23.7.1971 (Neubau Stadion Schützenmatte als damals grösstes Leichtathletikstadion der Schweiz) Gesamtkapazität 14'800, Tribüne 2'100 Einzelsitze (die Kapazität wurde mehrfach reduziert und beträgt aus Sicherheitsgründen heute nur noch 8'000) - Spielfeld 100 x 64 m

Einweihung Flutlichtanlage am 11. August 1971 mit dem Spiel FC Basel - Karlsruher SC, welche nach dem Aufstieg der Old Boys in die Nationalliga B 1987 aufgerüstet werden musste: OB trug die ersten Wochentagsspiele im Stadion St. Jakob aus.

Die OB-Anlagen waren mit Grossratsbeschluss des Umbaus vom 15. Januar 1965 in den Besitz der Stadt gekommen. Gewisse 'wohlerworbene Rechte' wie die Benutzung des Platzes und die Führung des Tribünenrestaurants blieben dem Verein aufgrund eines Mietvertrages mit der Basler Regierung vom 12.11.1971 mit einem Nachtrag vom 25.9.1975 aber zugesichert, nachdem sich für die Zuteilung verschiedene Interessen gemeldet hatten.

BSC Old Boys (Platzclub)

FC Breite (1971-1977 - mit Beschluss vom 17.8.1971 wurde der 1. Liga-Mannschaft des FC Breite das Stadion Schützenmatte vom Regierungsrat vorerst für eine Versuchsperiode von einem Jahr zugewiesen)

Zuschauerrekord: 29.8.1999 FC Basel vs. FC Zürich - Meisterschaft NLA 11'700 av. (Gratiseintritt Stehplätze).

Eröffnung Umbau, mit dem an die Ära der zwanziger und dreissiger Jahre mit mehrmals bis zu 10'000 Zuschauern angeknüpft werden sollte, am 27. Juli 1985: der Platz wurde um 30 Zentimeter angehoben und die unterste Stehrampe weggespitzt, um den für den Einbau zweier zusätzlicher Laufbahnen benötigten Platz zu gewinnen, womit rund 600 Stehplätze verlorengingen. Kapazität für 14'200 Besucher (12'000 Stehplätze, 2'200 gedeckte Sitzplätze).

Die 'OB-Matte' diente dem FC Basel 1999 und 2000 als Ausweichstadion während des Neubaus des Stadions St. Jakob (Kapazität total 11'700 Plätze, davon Stehplätze 3'300 Allschwilerkurve, auswärtige Gäste 1'600, Rest 4'800. 2'000 Sitzplätze). Dafür wurden der Rasen saniert (der danach bezüglich seiner Qualität auch mal 'Golfplatz' genannt wurde), einige bauliche Anpassungen vorgenommen und insbesondere in ein fernsehtaugliches Licht investiert („wir können jetzt abends auf dem Balkon ohne Licht lesen“ - Anwohner):

„der temporäre Wechsel ins Exil war indes von erheblicher Unruhe geprägt. Ursprung der Unstimmigkeiten war die Bekanntgabe der neuen Eintrittspreise, was einen mittleren Entrüstungssturm auslöste. Obwohl der FCB für die Zeit auf der Schützenmatte vom Baukonsortium mit einem siebenstelligen Betrag entschädigt wird, benützte der Vorstand den Umzug zu einer Quasiverdoppelung - mit der Begründung des begrenzten Fassungsvermögens. Ein Stehplatz-Jahresabonnement für 18 Meisterschaftsspiele kostete 500 Franken oder 30 Franken für den Einzeleintritt, 'falls diese überhaupt noch in den Verkauf kommen', wie es damals hiess. Die Taktik war evident: nach bester 'Swatch'-Methode ein knappes, begehrtes Produkt möglichst rasch ausverkaufen“ (Daniel Hügli, NZZ 6.3.1999). Als Reaktion auf den schwachen Besuch zum Start gegen Neuchâtel Xamax mit nur 4'250 Zuschauern wurden die Ticketpreise in der Stehplatzkurve Richtung St.-Galler-Ring reduziert. Am 26.6.1999 erlebte das offene und entsprechend ungeliebte Rund am Wielandplatz mit dem Uefa-Intertoto-Cupspiel gegen Prevalje Korotan aus Slowenien seine Europacup-Premiere, für welche die Zuschauerkapazität auf 4'335 beschränkt werden musste.

Im Zuge der Euro 2008 wurde das Stadion, welches für Trainingseinheiten genutzt wurde, wieder zur Baustelle. OB musste die 2. Liga interregional-Heimspiele auf Feld B (Kunstrasen) oder C austragen. Der Umbau, bei dem man eine neue Anzeigetafel erhielt, war im Herbst 2007 abgeschlossen.

SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE GROSSBASEL (linksrheinisch)

Sportanlagen St. Jakob (Brüglinger Ebene - Gemeinde Münchenstein)

Erstellt mit Hilfe des Arbeitsrappens zwischen Dezember 1932 und Sommer 1933, als acht Spielfelder dem Spielbetrieb übergeben werden konnten. Die Einwohnergemeinde hatte von der Christoph Merian Stiftung ein 305000 Quadratmeter grosses Wiesland auf der St. Jakobsmatte erworben.

(Der heilige Jakob, einer der Jünger Jesu, ist Patron der Winzer, Pilger und Reisenden. Ihm wurde eine Kapelle an der ehemaligen Birsbrücke geweiht, zu welchem noch ein Zoll und ein Siechenhaus gehörte. Der geographische Geltungsbereich weitete sich wegen der Schlacht von 1444 auf das ganze Gebiet aus)

„Der Baselstädtische Fussballverband unterer Serien veranstaltet Sonntag, den 15. April 1934, vormittags um 10 Uhr den ersten Grosskampftag auf dem Stadion St. Jakob, welches nun schon so weit vorgeschritten ist, dass acht Mannschaften zur gleichen Zeit ihre Spiele austragen können. Unter diesen besonders günstigen Umständen hat sich die technische Kommission entschlossen, die zweite Hauptrunde des Basler Cups auf den idealen und topfebenen Plätzen spielen zu lassen“ (National-Zeitung)

Die verkehrstechnisch gut erschlossene Anlage in der Brüglinger Ebene, auf die in der Folge ein Fussballstadion, ein Gartenschwimmbad, eine Reitsportanlage, eine Sport- und schliesslich noch eine Eishalle zu liegen kamen, wurde - nachdem wegen der grossen Nachfrage (1953 hatten z.B. 49 Vereine regelmässig hier ihre Trainings abgehalten) selbst die in erster Linie für die Primarschulen gedachte Spielwiese mit Fussball- und Hockeytoren hatte versehen werden müssen, schrittweise und mehr und mehr beleuchtet erweitert und saniert:

1956 südlich der Gartenbadanlage Inbetriebnahme zweier Übungsfelder von 90 x 60 m, eines 103 x 68 m (heutige Nummerierung 18 bis 20) sowie neues Garderobengebäude (F) an der grossen Allee,

am Ort der heutigen Kunstrasenfelder drei zusätzliche Plätze (70er Jahre?),

und als Ausdehnung der Plätze von 1933 in Richtung Süden auf dem Land des Bauernhofs der CMS schon vor der Gartenbauausstellung Grün 80 (Realersatz) vier neue Plätze. Damals waren von den schliesslich etwa zwanzig Plätzen drei sogenannte Tennen-Allwetterplätze.

Über die Beanspruchung erfuhr man im Cluborgan des SC Basler Leben 1961, dass die starke Nachfrage dazu zwinge, nebst dem ausgedehnten Trainingsbetrieb mit damals mehr als 70 Vereinen und dem Schulsport am Wochenende manchmal vier bis sechs Spiele auf dem gleichen Feld zu plazieren.

Beim Leichtathletik-Stadion wurde mit der offiziellen Übergabe am 11.8.1984 das ehemalige Trainingsfeld des FC Basel (Feld 17) wiederhergestellt, das dem Bau des Parkhauses zum Opfer gefallen war, nachdem der FC Basel (der sich bei der staatlichen Verwaltung zunächst jahrelang vergebens um die Ausklammerung von zwei Feldern zu seinen Gunsten bemüht hatte - weil 'eine Sonderstellung oder Zugehörigkeit zu höheren Spielklassen nach dem Grundsatz der Rechtsgleichheit nicht erlauben könne, was anderen nicht gestattet ist') in den späten sechziger Jahren auf Kosten der Landhockey-Spieler einen Trainingsplatz nördlich der Leichtathletik-Anlage zugewiesen erhalten hatte: auch ein 1961 zusammen mit dem FC Breite und dem FC Concordia beim Erziehungsdepartement unternommener Vorstoss, für die drei Vereine drei Felder abzutrennen, war erfolglos geblieben.

Ersatz Garderobengebäude 30. August 1993, weil die 50jährigen 'Holzbaracken' A, B und D nicht isoliert und stark abgenutzt waren.

18.4.1994: der im Winter für Fussballtrainings benutzte Teerplatz gleich neben dem neuen Garderobengebäude an der Grossen Allee hatte sich bis zum Beginn der Herbstferien in einen 45 x 23 m grossen Sandplatz mit drei Beachvolleyballfeldern verwandelt. Danach wurde der benötigte Sand auf den Rasenfeldern verteilt, um ihre Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.

2000 bis 2001 wurden die Plätze beim Parkhaus jetzt in Nord-Süd-Richtung in zwei Kunststoffrasenspielfelder umgebaut („wir mussten den Platz noch nie sperren“, Platzwart 2003: allerdings wurden diese immer wieder ausgebessert und standen deshalb zeitweise nicht immer zur Verfügung, ehe dank einer mit der Uefa und der Basel United AG getroffenen Vereinbarung nach der Euro 08, für die dort eine Hospitality-Zone für geladene Gäste entstanden war, ein Kunstrasen der Generation 3.5 verlegt wurde (90 x 55 m - späterer Ersatz 2019). Sie schliessen an die am 12.10.2002 eröffnete Eishalle an. Am 13.3.2010 fand hier 'auf Geheiss des Sportamts' mit dem Derby FC Basel U21 gegen den FC Laufen eine 1. Liga-Partie statt.

Beachsoccer:

15. April 2002 Einweihung 25 x 30 Meter grosse Beach Soccer-Anlage, für die 500 Tonnen Sand nötig waren, mit fünfeinalb Meter grossen E-Junioren-Toren als erste permanente Beach Soccer-Anlage der Schweiz. Kandelaber rund um das Feld machten es möglich, bis spät in den Abend hinein zu spielen. Zusätzlich wurde vom Sportamt im benachbarten Gartenbad St. Jakob zur Vorbeugung eines allfälligen Booms und für die Umrüstung auf Beach-Soccer-Turniere das dortige Beachvolleyball-Feld vergrössert. Am Wochenende des 19., 20. und 21. Juli kam mit einer 1'500-plätzigen Tribüne das erste Schweizer Turnier der European Pro Beachsoccer League unter den Nationalmannschaften aus Deutschland, Norwegen, der Türkei und der Schweiz zur Austragung. Premiere der Swiss Beachsoccer Tour am 13., 14. und 15. Juni 2003 unter der Organisation des FC Black Stars. Am 28.9.2005 ging im Walzwerk der ehemaligen Firma Brown Boveri als Trainingsmöglichkeit für die kalte Jahreszeit eine multifunktionale Halle für Beachsoccer und andere Sand-Sportarten in Betrieb, welche als 'zu klein, zu dunkel und zu teuer' aber bereits im Jahr darauf wieder abgegeben wurde. Eine neue Möglichkeit ergab sich ab August 2006 Im Wasenboden im westlichen Kopf der Basler Strassenbrücke Luzernerring.

Noch heute umfasst die Anlage inklusive dem renovierten Leichtathletikstadion und dem neuen FCB Nachwuchs-Campus zwanzig Plätze.

Diese galten bis zum Bau eigener Einrichtungen auch als Hauptspielstätte für den Firmenfussball.

SC ACV/ SC Coop

(als SC Regio Basel 14.8.1976 bis 1986 in Fronarbeit erstellte Sportanlage Regio/Unterwart im Muttenzer Unterwart-Quartier in der Nähe des Genossenschaftlichen Seminars der Coop Schweiz AG zwischen Rotbergstrasse und Seminarstrasse als befristeter Überlassungsvertrag mit der Wohngenossenschaft Horner: durch die Vermittlung eines Vereinsmitgliedes konnte ein Stück Ackerland erworben werden, das nicht mehr bewirtschaftet wurde, nachdem bereits ab 1968 verschiedene Versuche für einen eigenen Sportplatz unternommen worden waren)

FC Anadolu

FC Baris Spor,

BCO (später Bachgraben und Junioren seit 1989 Bäumlihof, BCO Alemannia Hörnli. SC Olympia Sportplatz Dreispitz, vorher Friedmatt)

FC Basel (untere Mannschaften)

FK Beograd (aus FC Jugos)

SC BFA

FC Birlik

FC Blue Birds

US Bottecchia (anfangs Sportplatz Gartenstadt Münchenstein/ 'Bottecchia-Matte' „welche mit der Tramlinie 11 bequem zu erreichen ist“ und dann Dreispitz; später Rheinacker)

FC Breite (untere Mannschaften, erste Mannschaft siehe oben unter Stadion Landhof)

RCD Celta

FC Concordia (untere Mannschaften)

FC Eintracht

SC Eisenbahner (vorher Sportplatz der der St. Jakobskirche; später Bäumlihof)

CD Español (später Bachgraben)

FC Etoile Romande (FC Racing/E.R.)

FC Ferad

FFV Basel (auch Rankhof)

SC Flügelrad (FF60er-Flügelrad Sportplatz Fiechten Reinach)

FC Fortuna/Ballboys (3. Liga-Team)

SC Galatasaray Basel

FC Grischuna (später Bachgraben)

FC Gundeldingen

FC Güney

SV Helvetik (bis 1941 Sportplatz Dreispitz; ASC Helvetik Friedmatt; ASC Sparta-Helvetik Pfaffenholz und später Landauer)

SC Hungaria

FC Internazionale Basel (FC Internazionale-Milena Basel, auch Hörnli; später Bachgraben)

FC JTV (auch Bachgraben; später Schützenmatte)

FC Jugos (FK Beograd, vorher Hörnli)

FC Juventus Basilea (FC Juventus-Reggina)

FC Kon-Kurd

FC Lehenmatt

CD Lusitano

US Molisana

SC Morgarten (später Bachgraben, N.S.U. Morgarten)

US Napoli Basilea (später Pfaffenholz)

FC Polizei Basel (auch Bachgraben, vorher Schützenmatte)

FC Post (später Sportplatz IG PTT-Anlage/ Post Sportanlage Arlesheim)

FC Racing (FC Racing/E.R.)

VfR/ Verein für Rasenspiele (bis 1925 bei der Friedmatt, dann Sportplatz im Wasenboden hinter dem St. Johann-Bahnhof - trainiert wurde 1979-1987 auch beim FC Friedlingen in Deutschland - VfR Kleinhüningen Schorenmatte)

SC Regio Basel (ab 1986, vorher Unterwart Muttenz)

FC Schwarz-Weiss (später Bachgraben, früher Hiltalingerstrasse als FC Red Star)

FC Sloboda (später Rankhof)

FC Sportfreunde (später Bachgraben, Hörnli und Landauer; anfangs Sportplatz Reinacherhof Münchenstein)

FC Steinen (SC Steinen-Regio, SC Steinen; später auch Hörnli)

US Ticinese (vorher Clavelgut?, später Bachgraben)

AS Timau (vorher Landauer; später Bachgraben, erste Mannschaft Rückrunde 2003/04 Bäumlihof, Pfaffenholz und Rankhof)

FC Türkgücü (auch Bachgraben)

FC Ziegelhoppers

FC Basel Nachwuchs-Campus Hauptspielfeld mit gedeckter Zuschauertribüne 105 x 68 m (Platz 11)

Eröffnung am 17. August 2013 auf dem hinteren Teil der Sportanlagen St. Jakob mit einem zweistöckigen Gebäude (anstelle der nicht mehr zeitgemässen Garderoben G und H) und vier (sanierten) Plätzen sowie einem neuen Kunstrasenfeld (dessen Maximalkapazität aus Sicherheitsgründen 400 Zuschauer beträgt), welche inklusive einem Tennenplatz von der Stadt Basel an die den Campus tragende Stiftung abgetreten worden waren. Der zentrale Eingang wird durch eine Öffnung in der Grösse eines Fussballtors gebildet.

Am 10.1.2015 im Testspiel gegen den FC Hégenheim war der Campus mit 1'000 Besuchern ausverkauft, später wurde die Zulassung auf 500 beschränkt. Feld 7 ist aus Kunstrasen.

FC Basel

Sportzentrum Schützenmatte 1971

Die OB-Anlagen mit einem B- und C-Feld kamen mit Grossratsbeschluss für den Stadionumbau vom 15.1.1965 in den Besitz der Stadt. Mit Turnschuhen durfte für Trainings auch der gegenüberliegende Turnplatz benutzt werden, heisst es in einem Bericht anfangs der 80er Jahre. Auf die Saison 1991/92 konnte zusammen mit dem Sportamt und der Turnplatz-Kommission das Problem fehlender Trainingsmöglichkeiten insofern gelöst werden, dass neben den Plätzen vor Ort selbst (U21, Senioren und Veteranen) neu Möglichkeiten im Bachgraben (NLB), auf dem Landhof (3. Liga) und auf dem Turnplatz (Junioren) dazu kamen. Zudem wurde der Hauptplatz überholt (Trainage).

Das stark benutzte (damalige) B-Feld wurde 2002 komplett saniert.

BSC Old Boys (Platzclub)

FC Breite (andere Plätze siehe oben)

FC Polizei Basel (später St. Jakob oder Bachgraben)

Sportzentrum/ Campus Schützenmatte 2003 - 2005 (Ausbau und Sanierung des Bereichs des Turnplatzes)

Südliche Hälfte an der Neubadstrasse mit diversen Leichtathletikanlagen (Instandsetzung Aschenbahn u.a. Herbst 1961) und zwei Rasenfeldern, Garderobengebäuden (1933, 1946 und 12.6.1958: Kabinen im Parterre und in den Anbauten für die Vereine eigene Materialräume), Stehrampen (1955), einer gedeckten Tribüne (1935), permanenter Lautsprecheranlage (1961) und Beleuchtung (12.6.1958).

Als man den Old Boys 1921 die Schützenmatte anbot, war eine Bedingung, dass auch der Kantonalturnverband (KTV Basel-Stadt) Nutzungsrechte erhalten sollte. Besitz-Nachfolger der dafür gegründeten Turnplatz-Genossenschaft, welche den Unterhalt besorgte, wurde am 22.5.1951 die Turnplatzgesellschaft mit den Vereinen Bürger TV, JTV, TV Kaufleute, TV St. Johann und SC Rotweiss.

1993 wurde der Mietvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst und die Anlage analog anderer staatlicher Sportanlagen vom Sportamt verwaltet und betrieben.

Weil es den Fussballern, von denen nur die Junioren ab und zu darauf trainieren durften, an Platz mangelte, wurden ab 2005 (offizielle Eröffnung 10.6.2006) im Rahmen einer besseren Aufteilung mit ganzjährig bespielbaren Sportflächen ein Rasenspielfeld und ein Kunstrasenfeld (25.10.2005 als damals grösstes der Region: „das neue Feld kommt nun den Eigenschaften von Naturrasen sehr nahe, da eine spezielle Füllung aus Kryogengummi und Quarzsand eine natürliche Rasentragschicht imitiert. Die zweifarbigen, leicht gerollten und dem natürlichen Rasen nachempfundenen Kunstrasenfasern entsprechen auch optisch weitgehend dem Naturrasen“ - Medienmittelung Erziehungsdepartement. Ersatz 2017) im Bereich der nicht mehr brauchbaren Aschenbahn neu erstellt (B und C, jeweils 100 x 64 m) sowie der bestehende Hartplatz für einen Kunststoffplatz von 40 x 20m verlegt. Ein neues Garderobengebäude als langer, einhüftig organisierter Baukörper mit auskragendem Vordach (Architekturbeschrieb) ersetzte die hölzernen Pavillons (u.a. aus Ratschlag Grosser Rat). Weil der BSC Old Boys, bei dem zwölf Einheiten auf dem Landhof trainierten, bereits damals ein Projekt für ein zweites Kunstrasenfeld lancierte, für das die Tennisplätze hätten verschoben und der Kunstrasen und die restlichen Felder quer eingezogen hätten werden sollen, wurde die Sanierung des B-Feldes und des Hartplatzes hinter der Turnhalle beim Polizeigebäude 2006 zurückgestellt.

Polizei Basel SC (Firmensport)

Sportanlagen Bachgraben (Gemeinde Allschwil)

Eröffnung 1979 mit drei Rasenspielfeldern als Ersatz für den zwischenzeitlichen Verlust von acht Spielfeldern auf den Sportanlagen St. Jakob (Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau 'Grün 80') und als dringend benötigte Ergänzung zum ungenügenden Angebot im Raum Basel damals überhaupt mit viel Fronarbeit der 'Ur-Vereine' BCO, Eintracht Kispi, Grischuna, Morgarten, Schwarz-Weiss, Sportfreunde, SKA, Telegraph und Ticinese.

Am 27.4.1984 wurden drei zusätzliche Trainingsfelder ihrer Zweckbestimmung übergeben, die nach der Verlegung der Baumschule der Stadtgärtnerei nach Brüglingen auf zusätzlichen 25'000 Quadratmetern ebenfalls in freiwilliger Arbeit hergerichtet worden waren. Aus Kostengründen war auf eine Vergrösserung der Anlage mit vollwertigen Fussballplätzen verzichtet worden.

Der auch für die Leichtathletik gedachte, grosszügig angelegte Hauptplatz („sehr kleine Kabinen, schlechter Rasen, Abwart und Kioskbetreiber könnten bisschen höflicher sein, Fluglärm extrem...“ - Kommentar auf einer Internetbewertungsseite) ist 102 x 65 M gross und beleuchtet.

Daran schliessen Feld 3 (97 x 55 M), das an einer Längsseite für Zuschauer drei Stehstufen aufweist und (mit der Schmalseite in Richtung Dorfbach) Feld 1 (96 x 62,5 M) an.

Auf der anderen Seite ist der Allwetterplatz (Erneuerung 1992) aus der ersten Bauetappe („prekär ist es im Winter, wenn sich bei schlechten Platzverhältnissen und fehlender Beleuchtung der übrigen Spielfelder drei Mannschaften gleichzeitig im Dreischichten-Betrieb den einzigen Allwetterplatz zum Training teilen müssen“ - Stimme 1995) seit dem 13.11.2006 (Einweihung; weil das Wasser auf dem holprig gewordenen Trainingsfeld nicht mehr richtig ablief, verunmöglichten Pfützen oft genau dann eine Nutzung, wenn Platz nötig gewesen wäre - BaZ 1.6.2006) aus Kunstrasen (Feld 4: 95,6 x 62,8 M: „nach heutigen Erkenntnissen werden keine Sandplätze mehr gebaut, weil die Unterhaltskosten im Verhältnis zu den eingeschränkten Belegungszeiten zu hoch sind. Deshalb ist der Ersatz des Tenneplatzes durch ein Kunstrasenfeld einer Sanierung des Tennenplatzes vorzuziehen. Diese Lösung hat zwar höhere Erstellungskosten, der Platz kann aber ganzjährig bespielt werden. Tennenplätze finden bei den Sportlern in den Sommermonaten keine Akzeptanz mehr“ - Regierungsrat 2006. Sanierung Sommer 2017).

Daneben liegen aus dem Jahr 2015 Feld 6, das mittlerweile vom Basel Cricket Club genutzt wird und jeweils dahinter gegen die Promenade heute ebenfalls ohne Markierung Kleinspielflächen für den 9er- und 7er-Fussball.

FC Bachletten 2020

BCO (vorher St. Jakob; später auch Bäumlihof, BCO Alemannia Hörnli

FC Bosna (vorher Grendelmatte)

FC Breite (auch Sportanlagen St. Jakob)

FC Concordia (erste Mannschaft bis 1984)

CD Coruña (später Pfaffenholz)

FC Dardania Basel („wir sind eigentlich auf dem Bachgraben zu Hause, müssen aber manchmal auf die Sportanlagen St. Jakob ausweichen“ - 1997)

CD Español (vorher St. Jakob)

SC Genclik (auch Pfaffenholz)

FC Grischuna (vorher St. Jakob)

FC Internazionale Basilea (FC Internazionale-Milena Basilea, auch St. Jakob)

FC JTV (auch St. Jakob; später Schützenmatte)

FC Kispi (vorher Sportplatz PUK - FC Eintracht Kispi)

SC Kreditanstalt Basel (vorher St. Jakob - Firmensport)

AC Milan Club Basilea (später Rankhof)

SC Morgarten (vorher St. Jakob - N.S.U. Morgarten - Im Juni 1985 wurde von den Vereinen Morgarten und Telegraph für 3.- und 4.-Liga-Mannschaften sowie für Senioren erstmals ein Turnier um den sogenannten Bachgraben-Cup ausgetragen)

SC Natural (vorher St. Jakob - Firmensport)

BSC Old Boys (Umbau Schützenmatte 1985)

FC Polizei Basel (auch St. Jakob; vorher Schützenmatte)

FC Schwarz-Weiss (vorher St. Jakob und Clavelgut - FC Red Star)

FC Sportfreunde (vorher St. Jakob, später Hörnli; anfangs Sportplatz Reinacherhof in Münchenstein)

FC Telegraph

FC Thai (vorher Hörnli)

US Ticinese (vorher Clavelgut? und St. Jakob)

AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob und Bäumlihof; später Pfaffenholz und Rankhof)

FC Türkgücü (auch St. Jakob)

Sportzentrum Pfaffenholz (Commune de Saint-Louis, France)

Spatenstich 26. Februar 1993. Einweihung am 2. September 1994 mit symbolischen Spielen der WWB gegen ein Auswahlteam und von Schweizer gegen französische Zöllner für das Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die auf französischem Boden nordwestlich der Milchsuppe gelegene Anlage mit zwei Rasenfeldern und einem Allwetterplatz war der Ersatz für den Satus-Sportplatz Friedmatt, welcher der Nordtangente weichen musste. Sie war vom Basler Bürgerspital ermöglicht worden, welches das Land 1961 erworben hatte. Seit 2009 verfügt sie (inklusive eines Platzes für 7er-Fussball) über vier Rasenfelder, wovon das nach hinten verschobene Hauptfeld 105 x 68 Meter misst: dafür musste das eigentliche Hauptfeld mit damaliger 400m-Rundbahn nordöstlich der Dreifachturnhalle zugunsten des Tramausbaus der Linie 3 zum Bahnhof nach Saint-Louis verkleinert werden. Der Kunstrasenplatz entlang der Hangseite, der 2009 aus dem Allwetterplatz entstand, wurde 2020 saniert.

FC Alkar (vorher Landauer, NK Alkar)

ASC Sparta-Helvetik (später Landauer)

FC Brasil

FC Coruña (vorher Bachgraben)

FC Coruña-Napoli (US Napoli Basilea, vorher St. Jakob)

HNK Croatia Basel

FC Haskoc

FC New Stars (aus N.S.U. Morgarten - FFV Basel Rankhof und St. Jakob)

US Olympia

FC Taxi (SC Genclik, auch Bachgraben)

AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob, Bachgraben und Bäumlihof; später Rankhof)

Auf dem Pfaffenholz haben auch viele Firmensportmannschaften ein neues Zuhause gefunden.

Sportplatz PUK Psychiatrische Universitätsklinik Basel

FC Kispi (später Bachgraben, wo die Heimspiele in der Regel ausgetragen wurden)

FC Young Stars

Der in den 60er Jahren entstandene Platz zwischen Oekonomiegebäude und Familiengarten-Areal, auf dem 1995 immerhin fünf Vereine zu Hause waren, wurde auch von Firmenmannschaften beansprucht. Seine Trainings- und Spielbedingungen wurden vom FC Young Stars, der auf die Anlage Pfaffenholz ausweichen konnte, Ende der 90er Jahre als nicht ideal bezeichnet. Ab 29.6.2006 neu als multifunktionaler Sportplatz.

Sportplatz Buschweilerhof Spielfeld 105 x 68 m

Buschwylerhof am Blotzheimerweg/ Lindenstrasse (Eingang Blotzheimerweg mit einem zweiten Eingang Tramhaltestelle Depot Neu-Allschwil), 19. August 1928 bis 1956. Er war nach seinem danebenliegenden Bauerngut benannt. Clubhaus-Einweihung 19.9.1953.

FC Black Stars

Ballspielclub (später St. Jakob und Dreispitz - Fusion mit SC Olympia)

Durch die Erstellung der Nidwaldnerstrasse, wo eine Wohnkolonie entstand, musste das vom Fussballclub gemietete, sich im Grundeigentum der Stadt befindliche Terrain verschoben und nahezu quer zum vorherigen Feld auf das alte Gut Buschwylerhof, das abgebaut worden war, gelegt, bzw. gedreht werden. Übergabe durch Regierungsrat Max Wullschleger vor rund 2'000 Anwesenden mit einem Turnier (FC Black Stars, FC Nordstern, FC Concordia, BSC Old Boys) am 26./27. Juli 1958. Für den Unterhalt und die Pflege des Areals im Baurecht musste der Verein selber aufkommen.

„Der Platz von 67 x 102 M ist mit einer soliden Brustwehr aus Beton und Eisenrohren umsäumt, um die herum für die Zuschauer ein Schlackenstreifen geschaffen wurde und weist auf der südlichen Seite hinter dem Tor eine Stehrampe und ausserhalb der Umzäunung ein kleines Trainingsfeld auf“ (Basler Nachrichten)

Bis zu seinem Tod (1963) widmete sich nach seiner Pensionierung Gründungsmitglied Franz Schumann der Betreuung der Platzanlage.

9.5.1961 Einweihung Beleuchtung halbes Spielfeld, 'damit der Trainingsbetrieb auch zu früher nächtlicher Stunde aufrechterhalten werden kann'.

1965 wurde in Fronarbeit für Nachtspiele jetzt auf dem ganzen Platz auf vier Holzmasten in achtzehn Meter Höhe eine Tiefstrahleranlage und mit Einweihung am 8. Oktober das 1971 renovierte Clubheim erstellt, das dasjenige von 1953 ablöste.

Für die Mannschaften stand neben dem 1968 oder 1987 sanierten Hauptfeld nur ein Trainingsdreieck („mal ein Sumpf, mal hart wie Beton“) zur Verfügung („wir zahlen lieber pro Jahr 40'000 Franken selber und bleiben dafür unabhängig“ - Zitat des Präsidenten 1994), weshalb man ab der Saison 2000/01 wegen der gestiegenen Juniorenzahlen für das Training und einige Meisterschaftsspiele (vorher bereits Sportplatz PUK) auch auf die Sportanlagen Bachgraben und den Rasen beim Wasgenringschulhaus (D- und E-Junioren) auswich ('was nicht im Sinne eines Quartiervereins mit eigener Clubbeiz sein kann' - Zitat).

24.2.1995 Einweihungsfest sanierte Douchenanlage 'nach Jahren des Flickens'.

Mit der Genehmigung einer neuen Nutzungsvereinbarung anstelle des bestehenden Baurechts- und Pachtvertrags zwischen dem Kanton und dem FC Black Stars Basel im Sommer 2003 fielen das Garderobengebäude und das Clubhaus an den Kanton heim, worauf eine Totalsanierung des Garderobengebäudes und Instandsetzung des Clubhauses folgten. Das Hauptfeld wurde neu angesät und auf dem (vorher 'völlig werwahrlosten') Trainingsfeld ein Kunstrasen eingelegt: alle Mannschaften liessen sich für ein halbes Jahr ausquartieren (Medienmitteilung Bau- und Verkehrsdepartement). Eröffnung 27.7.2004.

Kunstrasen Hauptfeld 21.5.2013 (Ersatz 2022), neues Garderobengebäude 28.7.2013:

„Wir bezahlen einen hohen Mietbetrag an die Stadt als Eigentümerin der Anlage. Sie ist nicht gerade luxuriös: ein einziges Spielfeld für 21 Mannschaften. Wir sind der einzige Club in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse ohne Tribüne. Wir liessen zwei Container aufstellen, für den Speaker und für dringend benötigte Büroräume. Prompt kam die Stadt: Wir bräuchten einen Energienachweis. Die Denkmalpflege sagte, Container würden nicht ins Quartier passen. Oder die Cars: Die Gästeteams müssen die Spieler in einer Seitenstrasse aussteigen lassen“ (Black Stars-Chef Peter Faè in der bz Basel, 15.9.2019)

Zwischen Buschweilerweg und Nidwaldnerstrasse kamen nach der Verlegung des Fussballfeldes auch die (offene, 1995 überdachte) Rollschubahn (1960) und die Anlage für den Tennisclub Rheinbrücke (8.4.1961) zu liegen.

SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE KLEINBASEL

Sportzentrum Rankhof/Satusgrund

Spatenstich 5. Juli 1993, offizielle Eröffnung 17. August 1996 als Zusammenlegung und Neubau der vorher autonomen Sportplatzgenossenschaften Rankhof und Satusgrund, welche mit finanzellen und organisatorischen Schwierigkeiten gekämpft hatten („verstauchte Füsse auf den maroden Plätzen werden beim Schüler- und Lehrlingsturnen bald der Vergangenheit angehören“ - Plenum Grosser Rat), mit insgesamt sieben Naturrasenfeldern, einem Kunstrasenfeld, einem Allwetterplatz, einer Leichtathletik-Kombianlage sowie vier Tennisplätzen.